Dans l’un de ses derniers séminaires, Lacan comparait la psychanalyse à « la poésie [qui] se fonde précisément sur cette ambiguïté dont je parle, et que je qualifie de sens doubleVoir Jacques Lacan, Le Séminaire, livre XXIV, L’insu que sait de l’une-bévue s’aile a mourre, inédit, leçon du 15 mars 1977, cité par Marie-Hélène Brousse, Lacan Quotidien n° 883 – Jeudi 23 avril 2020, en ligne : https://lacanquotidien.fr/blog/wp-content/uploads/2020/04/LQ-883.pdf.. » Au gré d’une expression peut-être elle-même ambigüe, Lacan définissait le poème comme signification sans sens, c’est-à-dire « un pur nœud d’un mot avec un autre mot… Comment le poète peut-il réaliser ce tour de force, de faire qu’un sens soit absentIbid. ? » Pour comprendre cette étrange déclaration, on peut se reporter à un séminaire plus ancien, dans lequel Lacan se donnait pour tâche de définir « l’acte psychanalytique » (c’est le titre du séminaire). Il le faisait, précisément, par comparaison avec l’acte du poème. Lors de la toute première séance, il annonçait : « La poésie aussi, ça fait quelque chose. J’ai d’ailleurs remarqué en passant, pour m’être un peu intéressé ces derniers temps au champ de la poésie, qu’on s’est bien peu occupé de ce que ça fait, et à quiJacques Lacan, Le Séminaire, livre XV. L’Acte psychanalytique. Texte établi par Jacques-Alain Miller, Seuil & Le Champ freudien, 2024, p. 12.. » Plus tard, il se demandait si la psychanalyse n’était pas « de l’ordre de la poiêsis, de la poésieIbid., p. 61-62. » entendue comme « inventivité du sujetIbid., p. 65. ». Un peu plus loin encore, il citait « À une raison » de Rimbaud et déclarait que ce poème « est la formule de l’acteIbid., p. 93. », donc l’objet même de son investigation.

La référence à la poésie n’était qu’esquissée, on ne savait pas précisément ce qui dans le poème agissait comme la psychanalyse. On pouvait supposer que l’idée était la suivante : tel un coup de poing dans l’abdomen, l’événement traumatique crée un trou dans l’inconscient, qui aboutit à une configuration singulière que le poème peut du fait de son équivocité constitutive reproduire, ou dont il peut exprimer les nœuds. C’est la raison pour laquelle le poème créerait dans la langue un événement qui « analyserait » le traumatisme de l’événement réel. Anne Élaine Cliche explicite cette idée : dans la poésie aurait lieu

une mise à mal de la langue dans la langue, comme un travail qui ne cesserait de révéler que c’est la langue, son tissage, sa matière littérale, son phrasé qui est l’enjeu premier : événement chaque fois inaugural qui vise la rencontre avec un réel, au-delà du principe de narrationAnne Élaine Cliche, « Jacques Lacan. Poésie, savoir et vérité ». Revue franco-allemande Œuvres & Critique, XXXIV (2), 2009, p. 47–68, p. 64. Elle souligne..

Le poème agit « au-delà du principe de narration », et propose dans le langage même une signification qui laisse droit à l’illisible de l’événement traumatique.

Dans M.E.R.E - Rêverie-Auschwitz (Dernier Télégramme, 2025), Julien Boutonnier propose un dispositif littéraire extraordinairement original pour relancer cette affaire. De ce livre, on peut dire beaucoup de choses et je souhaiterais que de nombreux critiques se penchent dessus. Étant donné la singularité de son projet, l’étrangeté de sa réalisation et la puissance de l’imagination qui s’y déploie, il me semble d’ailleurs probable que s’ouvre pour lui une longue vie de commentaires — à condition qu’on le lise. Alors qu’il vient juste de paraître et qu’il est encore vierge de discours critique, le plus judicieux me semble pour cette raison d’en rester à un propos élémentaire. Dans l’optique d’inviter à faire l’expérience de cette lecture, je vais surtout décrire cet objet complexe d’apparence, qui se présente sous la forme d’une bonne brique de plus de six cent pages, élégamment éditée par Dernier télégramme (où l’auteur avait déjà fait paraître un extraordinaire précédent livre, Les Os rêvent, qui témoignait d’une inquiétude ou d’une obsession proche, relative au rapport du rêve au corps de chair et d’os – et comment on passe de l’un à l’autre par l’étrange médiation de l’écriture).

Décrivons, donc. À l’origine, il y avait une trilogie, dont le premier volume, Ma mère est lamentable, est paru chez Publie.net en 2015, et le deuxième, M.E.R.E, chez le même éditeur en 2018. Le troisième tome de cette trilogie originelle est devenu les livres I et II du présent volume, à la suite desquels on retrouve, en guise de Livre III, le M.E.R.E de 2018. M.E.R.E - Rêverie-Auschwitz constitue ainsi « le volume unique et définitif » (p. 7) de la trilogie, amputé de son précédent premier tome, Ma mère est lamentable, jugé « trop éloigné des préoccupations formelles actuelles » de l’auteur. La narration commence par un rêve, retranscrit dans le préambule, qui laisse place à une étrange et complexe machine biographique, narrative, sémiotique, analytique et poétique, qui se déploie sur six cents pages devant nos yeux médusés, passionnés, parfois sceptiques et souvent impressionnés. Comme dans une séance d’analyse devenue folle, en tout cas formellement débridée, le livre n’en finit pas de revenir sur le rêve, de le commenter, de fouiller ses soubassements biographiques, mais aussi la matière (linguistique, et même alphabétique) de son expression, pour creuser des galeries possibles dans l’histoire, apparemment simplement décousue, qu’il nous raconte. Il est évidemment absurde de résumer ce rêve (dont chaque élément, même le plus apparemment insignifiant, donnera lieu à un travail foisonnant de commentaire dans la suite du texte), mais il faut tout de même dire, pour l’intelligibilité de mon propos, qu’il se passe à New York. Un vieil homme y annonce à l’auteur que sa mère « était lamentable », avant de tracer des lettres sur son avant-bras et de lui tendre une soupe miso au fond de laquelle se trouve un dépôt de miettes.

Le Livre I, « Le point zéro », se présente, sur une quinzaine de pages, comme le récit étrange, à mi-chemin du délire autobiographique et du poème en prose, d’un souvenir traumatique qui touche à l’agonie et à la mort de la mère. Les lecteurs qui avaient quitté Julien Boutonnier sur Les os rêvent en retrouvent la phrase âpre, douloureuse, d’une puissance parfois abstraite, parfois rageuse, parfois désespérée. Julien Boutonnier est l’orfèvre d’une prose dont le style est le contraire de l’ornement. On y sent une poussée mais vers on ne sait quoi ; la langue s’y débat dans un espace à la fois violent et presque fade, à coup d’images grotesques nouées dans des propositions dont l’intensité semble constante, ne se modulant pas en tout cas selon les principes d’une rhétorique de la séduction. Le Livre II, « La lignification » est beaucoup plus long et encore plus étrange, à la fois dans sa forme, dans son contenu et dans ses enjeux. Le personnage du premier livre, alors désigné comme « le type de l’autre côté du poignet », apparaît maintenant sous le nom de ·Reitz (précédé d’un point médian). Celui-ci est à la tête d’une entreprise étrange : envisageant l’écriture sur le modèle des témoignages de Zalmen Gradowski, un membre des Sonderkommandos d’Auschwitz dont le récit nous est parvenu sous le titre Au cœur de l’enfer, il alterne exégèse de la littérature des camps, manuel philosophico-linguistique, description d’un personnage féminin qui semble représenter la mère, « Mme )Schwitz » (avec une parenthèse) et réflexions sur l’objet qui donne son titre au Livre II, la « lignification », bientôt orthographiée « lińification » et décrite par l’opération suivante : « La présence vivante d’un être altéré est transmuée en lignes d’écriture. » (p. 118) À la fois énoncé d’un programme impossible (faire vivre la mère morte dans les signes) et performance problématique de sa réalisation dans une écriture se confrontant au rêve et même à « Monsieur ·Rêve » (avec le point médian), ce deuxième moment cherche rien de moins que « la transmutation réelle du fond de nos cœurs en lignes d’écriture devant nous » (p. 125), au gré de propositions froidement énoncées comme dans un traité, selon la manière de Julien Boutonnier qui aime déployer un humour à la fois désespéré et foutraque dans sa précision :

38. Il semble que nous puissions en déduire que la soupe miso est une figure de l’opérateur par lequel le [n] passe au [ɲ], ce qui correspond, nous l’avons vu précédemment, à l’activation de la lignine.

39. Nous en déduisons que la lettre N, dans la diagonale de laquelle se déroule le ·Rêve, est également la haine, soit la soupe miso décrite et mise en œuvre dans le récit du ·Rêve. Autrement dit, la soupe miso peut être considérée comme tout et partie du rêve. Elle est la demeure initiale de New York, l’administration frontalière de la littérature où se situe l’action, le principe actif du ·Rêve. (p. 193)

Il faut préciser ici qu’Ellis Island apparaît comme une sorte d’allégorie pour penser la littérature : « La salle d’attente exiguë pourrait être celle d’une administration chargée de l’accueil des immigrants venus de la Terre des morts. Cette administration pourrait avoir pour nom Littérature. » (p. 164) La première lettre de New York a été l’occasion d’une méditation sur la « haine » homophone, selon une sorte de lacanisme plaisamment lettriste, qui devient franchement cauchemardesque lorsque les dépôts au fond du bol de soupe miso seront interprétés comme des « miettes de quelqu’un », plus loin :

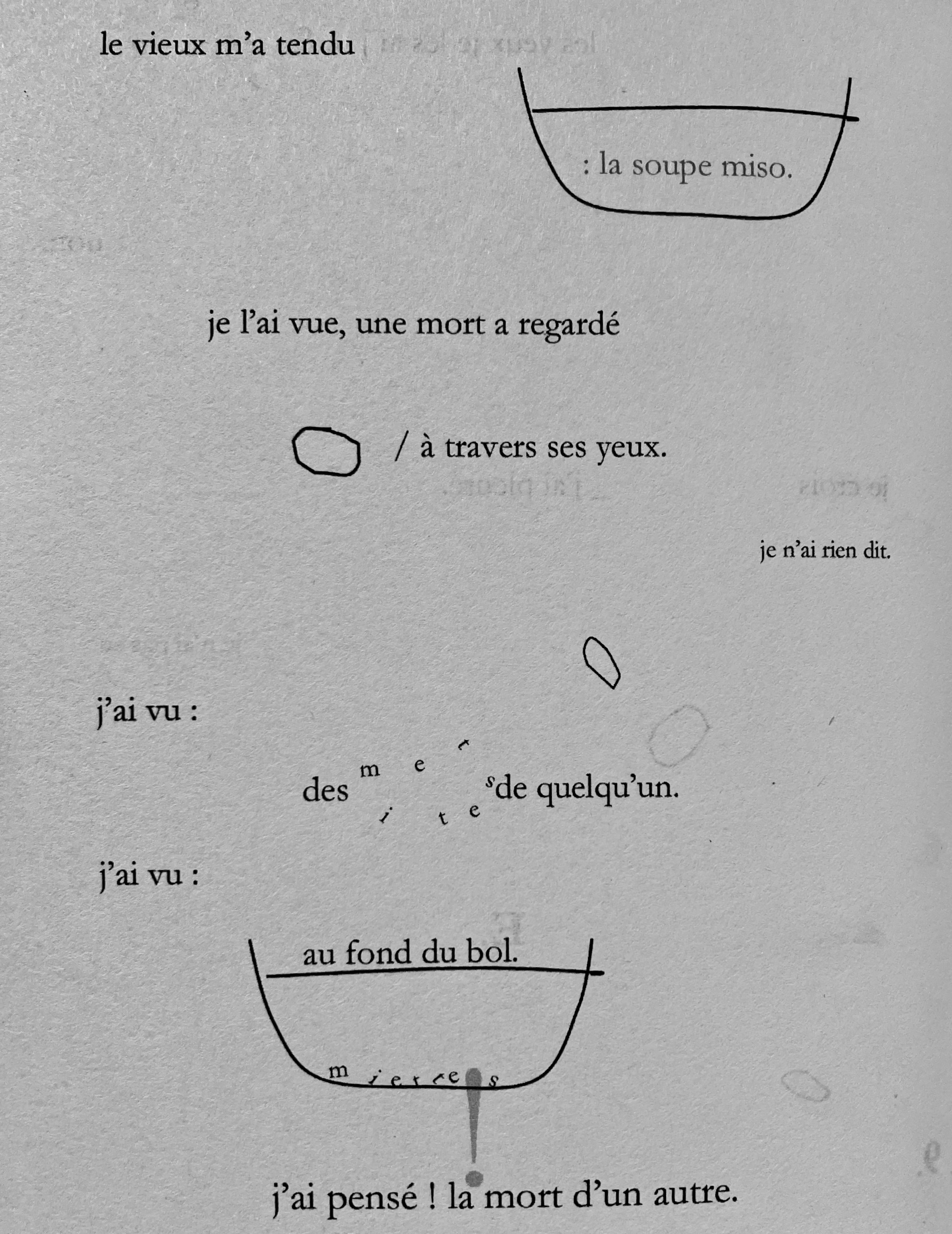

Cela aura lieu dans le Livre III. Alors que les deux précédents prennent la forme d’une prose continue (quoique peu conventionnelle), celui-ci est un long poème (comme on le voit sur l’image) troué de blanc, dont les chapitres répondent aux lettres de l’alphabet polonais par ailleurs tatoué sur l’avant-bras du narrateur (comme une prolongation du processus de lignification) conformément à l’énoncé du rêve. Celui-ci se prolonge donc cette fois dans une poésie visuelle qui, une à une, anime les lettres d’un langage totalement dégingandé ou ayant implosé. Au milieu de cette danse des mots, la parodique « Histoire de la World Wide Fundamental Company » (p. 421-438) raconte comment une start-up loufoque a essayé de « faire le rien en ne faisant rien » (p. 431), et délivre au passage les enjeux de ce livre du deuil impossible et monumentalisé. Je donne une longue citation, car sa réflexivité aiguisée rend inutile bien des commentaires de ma part :

Si j’ai bien compris, vous avez fondé une entreprise dont l’objectif est de produire rien, de vendre ce rien et d’inonder le monde avec votre marchandise. Ce type de travail très particulier, absolument essentiel pour le bien-être de tous, nécessite un management lui-même très particulier, un management fondé sur l’interprétation d’un texte faisant office de Référence. Par Référence, j’entends un moyen de manigancer un rapport avec la vérité managériale de votre compagnie, vous comprenez ? Or ce texte de référence, c’est M.E.R.N. Pourquoi M.E.R.N ? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très attentivement. M.E.R.N, s’il n’a été écrit par personne, n’en reste pas moins constitué de lettres, de mots et de phrases imprimés sur des feuilles blanches pliées et reliées entre elles. Alors, que lit-on si l’on consulte ce livre ? Qu’est-ce qu’il nous dit ? Regardez vous-mêmes, le texte n’est pas narratif. Il y a bien quelqu’un pour raconter, une sorte de narrateur, un « je », mais il semble qu’il ait volé en éclats, comme éparpillé dans différentes directions suite à une déflagration qui aurait défait son monde. Et ce narrateur improbable semble condamné à ressasser, à réunir des éléments de langage qui lui échappent sans cesse. Car rien ne tient dans ces pages, le blanc envahit tout, les mots se disloquent, chutent, se superposent, se perdent, s’effacent, ils ne parviennent pas à préserver leur intégrité, comme entraînés par une force de dispersion. Cette entropie qui frappe la langue semble être combattue par des dispositifs très rigides d’alignements spatiaux, de répétition, de mise en colonne. Voyez ici comme cette lettre, répétée plusieurs fois dans la page, forme une colonne au détriment de la disposition conventionnelle des mots et des phrases. À vrai dire, la lettre, dans sa présence spatialisée, semble l’emporter sur les agencements syntaxiques, comme si elle avait plus de choses à signifier en tant que telle, seule, en flottant dans le blanc de la page. (p. 427-428)

Avant de retrouver, à la lettre M, la poésie visuelle ainsi décrite et dont j’ai donné un exemple plus haut en image, l’« Histoire de la WWFC » laisse place au « Traité de la Valeur de la blanc et autres considérations managériales fondamentales » (oui, « la blanc », le livre II nous avertissait déjà sur cette incongruité grammaticale) où se tresse un lien de métonymie flottante entre la psychanalyse (et son rapport au vide), l’interprétation (des textes sacrés) et le capitalisme (comme spéculation sur le rien). Les « managers » y opposent leurs interprétations aux formules de M.E.R.N, livre d’angoisse qui s’apparente à une Torah détraquée : « Manager Gabor Zelinka demande : Quel est le sens de la formule de la Tradition : la blanc m’a ridé ? Manager Paul Redford Mac Blackford répond : Le sens de la formule la blanc m’a ridé est la VALEUR de la New York Fundamental Company. » (p. 449). Tout comme la mise en relation du deuil privé et de la Catastrophe historique, de tels rapprochements sont grinçants et dérangent ; et le livre ne les opère pas sans une forme de douleur, que l’on retrouve dès son sous-titre insoutenable : « Rêverie-Auschwitz ». C’est l’une de ses étranges propriétés, que d’instiller dans le plaisir de la lecture un mauvais goût de cendres, et de mort. Il faut, pour le sentir sur sa propre langue, se donner la peine d’en faire proprement l’expérience ; je conclus donc en répétant à mon lecteur, ma lectrice, si elle est parvenue jusqu’ici, l’engagement que j’y formulais en son seuil : la description que je viens de faire n’a pas d’autre ambition que de l’encourager à éteindre son écran et ouvrir M.E.R.E.