Avvertimento

Questo testo è servito da programma per il lavoro preparatorio di realizzazione della rivista Les Temps qui restent. È a partire da esso che diverse dozzine di persone hanno accettato di far parte del Consiglio de Les Temps qui restent. Una versione anteriore è apparsa in Esther Demoulin, Jean-François Louette, Juliette Simont (dir.), Les Temps Modernes, d’un siècle l’autre, Bruxelles, Éditions Les Impressions Nouvelles, 2023 [I Tempi Moderni, da un secolo all’altro, NdT.]. Tale testo riprendeva lui stesso una conferenza fatta in chiusura del colloquio « Les Temps Modernes, cette chose énigmatique » [I Tempi Moderni, questa cosa enigmatica, NdT.], tenutosi il 10 e 11 dicembre 2021 alla Sorbona (Parigi). Il testo qui pubblicato differisce da esso per qualche variazione. Il Consiglio si chiamava in origine «Parlamento», e il Collettivo «Popolo». Ma una delle prime decisioni sovrane del Parlamento fu di darsi un nuovo nome: divenne Consiglio (e il Popolo divenne Collettivo) - così rinasceva da sé stesso!

Ci tengo a ringraziare prima di tutto Juliette Simont, non solo per avermi invitato a unirmi alla rivista I Tempi moderni, ormai tanti anni fa, e precisamente nel 2007, ma anche per aver sostenuto il progetto di rilancio della rivista senza vacillare, e infine per averne accompagnato la realizzazione con la stessa efficacia e la stessa esigenza con le quali aveva indefessamente sostenuto la rivista diretta da Claude Lanzmann nel corso degli ultimi decenni.

Voglio ringraziare in special modo Jeanne Etelain, che ha ugualmente accompagnato la realizzazione di questo progetto con la forza di convinzione, l’intelligenza e l’efficacia che mette in ogni cosa: senza di lei, la rivista non avrebbe probabilmente visto la luce.

Ringrazio particolarmente per la traduzione italiana Emilia Marra, Silvia Lippi e Matteo Pratelli.

Ringrazio anche tutte quelle e tutti quelli che si sono unite/i attivamente al collettivo di preparazione fin dai primi passi, e nello specifico Jim Schrub, Esther Demoulin, Agathe Nieto, Luca Paltrinieri, Mathieu Watrelot, Pierre Niedergang, Valentin Denis, Vanessa Morrisset, Haud Gueguen, Bastien Gallet, Lissa Lincoln, Étienne Balibar, Emmanuel Levine, Dimitra Panopoulos, Francis Haselden, Guillaume Pitiot, Arnaud Cudennec - e porgo le mie scuse a quelle e quelli che ho dimenticato di nominare. Una parola di gratitudine speciale per Sarah Garcin e Julien Imbert, che hanno progettato e sviluppato il sito internet. Infine, ringrazio tutte le persone che hanno risposto con entusiasmo e generosità all’idea di questo progetto, che sia accettando di unirsi al Consiglio o al Comitato Esecutivo dei Temps qui restent, o invece contribuendo ai primi numeri. Esse hanno permesso a questo testo di diventare ciò che sperava di essere: un programma, ovvero l’anticipazione di una realtà che ormai è la nostra.

In ricordo di Bruno Latour, scomparso nel corso della redazione della prima versione di questo testo.

Introduzione

Hériter des Temps modernes - ereditare dai tempi moderni. Questa espressione è da intendersi in senso doppioNel testo si gioca sull’ambiguità dell’espressione “Temps modernes”. La si intende infatti talvolta come nome della rivista, talvolta come nome di “un’epoca”. Nel primo caso, si lascerà la dicitura in francese, nel secondo la si tradurrà con “Tempi moderni”. La stessa cosa vale per “Les Temps qui restent”. Quando l’ambiguità è forte, si lascerà l’originale francese.: quello, specifico, dell’eredità di una rivista; e quello, generale, dell’eredità di quella sequenza storica che chiamiamo “Modernità” e che ci riguarda, in fondo, tutti. Tutti? Davvero? Chi è il “noi” che potrebbe farsi soggetto di questa eredità? Questo il cuore della questione che si pone attraverso la doppia eredità. La pertinenza di una rivista generalista come Les Temps Modernes aveva per orizzonte la presa in conto del Tutto nelle vite individuali e collettive. Ma oggi quel Tutto non è precisamente più il Tutto della storia mondiale che opera a livello antropologico, è il Tutto della storia terrestre che opera a livello geologico. Tale planetarizzazione delle esistenze ci obbliga a rompere con la concezione della temporalità propria alla Modernità, che implicava l’idea di una rottura radicale tra un prima e un dopo, un qui e un altrove, per pensare diversamente la rottura nella continuità (e viceversa) che ogni eredità suppone. In effetti, la crisi ecologica globale, qualunque nome si vorrà darle, non ci lascia altra scelta che ereditare dalla modernità che si è inscritta in maniera irreversibile negli strati geologici e nel sistema terrestre, in modo tale che è bene rivolgersi verso la Modernità per capire meglio il nostro presente e riorientarne le dinamiche, allo scopo di approfittare dei tempi che restano per aprire, nel cuore di ciò che resta, altri avvenire possibili, altri tempi ancora in riservo negli scrigni dell’avvenire. Non abbiamo quindi altra scelta: si deve ereditare dai Tempi moderni.

Una tale ingiunzione riguarda in primo luogo la rivista creata nel 1945, tra gli altri, da Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty, e cessata nel 2018 a causa della decisione unilaterale del proprietario del titolo, Antoine Gallimard, contro il parere dell’ultimo comitato di redazione (che l’apprese attraverso una mail inviata agli abbonati il 6 dicembre 2018).

La decisione era accompagnata dalla promessa di una ripresa del titolo sotto altra forma, forse quella di una collezione – promessa non mantenuta, e che probabilmente non è mai stata fatta per essere mantenuta. Lo stesso comitato aveva presentato diverse formule di possibile rilancio della rivista, ma nessuna di quelle ha convinto l’editore, che si diceva tuttavia convinto della necessità di continuare sotto altra forma il lavoro di decifrazione del presente che aveva in precedenza trovato la propria forma nella rivistaPer la posizione del comitato di redazione, nonché della piattaforma, « Le but des Temps Modernes était d’apporter une intelligence globale du monde », Le Monde, 2 maggio 2019, e la risposta di Antoine Gallimard, « Pourquoi j’ai pris la décision d’arrêter Les Temps Modernes », Le Monde, 22 maggio 2019.. Ecco perché possiamo dire che Les Temps Modernes non sono davvero conclusi, ma piuttosto sospesi: la questione dell’eventualità e della forma della ripresa, se non del loro titolo, per lo meno del gesto inaugurale, la questione della loro eredità, non è mai stata davvero discussa, né in privato né in pubblico, e resta come una bocca aperta su una parola mai pronunciata.

Ma la questione assume certo tutto il proprio senso per anfibologia. Non è un caso che i «Temps modernes» designano anche una sequenza storica. Attraverso questo titolo, le personalità che hanno fondato la rivista eponima dicevano ciò che da essa si aspettavano: una ricerca permanente e a trecentosessanta gradi sul fatto moderno. Ma il sintagma «Temps Modernes» non indicava solo un’epoca con i suoi contenuti particolari; indicava anche un certo modo di rapportarsi al presente, intendendo con «presente» ciò alla ricerca di cui non possiamo, per l’appunto, sottrarci, ciò che, nella contrazione del tempo, crea una responsabilità soggettiva. Perché sapevano che il presente ha una storia che non è soltanto quella dei suoi contenuti (tale azione, tale istituzione, tale innovazione, tale evento, ecc.), ma anche quella del suo regime di temporalizzazione, cioè la figura o la variante particolare che presenta del Tempo in generaleQuesta tesi fu esplicitata più tardi da François Hartog (Régimes d’historicité, Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2012), ma si potrebbe mostrare che era già presente sotto altre forme in Sartre, Beauvoir o Merleau-Ponty, e d’altronde in Lévi-Strauss, Deleuze o Foucault.. Dando quel titolo alla rivista, i fondatori dichiaravano insomma che, nel loro spirito, qualcosa della forma rivista-generalista (che di fatto Les Temps Modernes hanno rappresentato simbolicamente per la loro epoca) era legato alla Modernità compresa come maniera di essere al tempo.

Verosimilmente, è a tale congiunzione che Antoine Gallimard non crede piùLa chiusura della rivista Le Débat (che non è stata sospesa, ma chiaramente chiusa e chiusa sulla base della constatazione della propria inanità nel presente), così come la creazione, concomitante, dei piccoli “Tracts” per la casa Gallimard, mostra che la diagnosi proposta dall’editore è generale.. Sarebbe presuntuoso dargli torto a priori. Ma non siamo nemmeno costretti ad attribuirgli una prescienza maggiore di quella offerta dal potere, che si misura anche in base alla sua capacità di far avvenire il futuro che anticipa, per profezia autorealizzante… Possiamo persino pensare, al contrario, che il progetto di Sartre, Beauvoir e Merleau-Ponty sia oggi di una attualità sorprendente. Non nel senso molto vago e grandiloquente che l’editore gli dà nella tribuna del Monde(NdT. Le Monde, il più famoso quotidiano francese.) (“gli uomini continueranno a forgiare la propria libertà, individuale e collettiva, attraverso la comprensione critica del mondo in cui si trovano impegnati”), ma in un senso molto preciso, quello di un’articolazione tra un punto di vista globale e un punto di vista locale, che permette di chiarire il modo in cui le vite individuali si inseriscono nel destino di un Tutto che non padroneggiano, ma tracciano più o meno, loro malgrado. Sosterrò qui che il modo migliore di descrivere il nostro compito oggi è dire che dobbiamo, collettivamente e individualmente, ereditare dai Temps modernes. Dato che, ormai, ci sono delle buone ragioni per definire la Modernità non più come una mutazione civilizzante, ma come ciò che ci ha portato nell’Antropocene, o, più precisamente, in quello che chiamerò la Grande Contrazione Planetaria. Che lo si voglia o no, dobbiamo inventare un avvenire in ciò che resta dei Tempi moderni. Porsi la questione dell’eredità dei Temps Modernes (la rivista), significa forse, in fin dei conti, porsi in un punto privilegiato per porre la questione fondamentale del nostro tempo, cioè come ereditare dai Tempi moderni (la sequenza storica). Vorrei quindi sviluppare qui questa ipotesi in tutte le sue attese e nelle sue conseguenze.

Lo farò in quattro passaggi. Prima di tutto, proporrò una breve cronaca dell’interruzione della rivista, sintomo minuscolo eppure profondo di una situazione generale. In seguito, vorrei spiegare perché la ripresa della rivista Les Temps Modernes, foss’anche sotto un altro nome, risuona con le urgenze del presente in una maniera estremamente pertinente: mostrerò prima di tutto che i Tempi moderni ci sono stati, poi che la questione più caratteristica del nostro presente è di sapere come ereditare da loro. Infine, presenterò la proposta concreta alla quale è giunto il collettivo promosso dai membri dell’ultimo comitato di redazione della rivista storica per rispondere a quelle domande: la fondazione di un nuovo spazio di espressione collettiva dal titolo Les Temps Qui Restent. I Tempi moderni sono diventati impraticabili? Abbracciate allora Les Temps qui restent!

1. Cronaca di un sospeso

Il 5 luglio 2018, Claude Lanzmann scomparve. Noi del comitato di redazione dei Temps ModernesNel momento in cui Antoine Gallimard ha preso la decisione di interrompere la pubblicazione della rivista, il comitato di redazione era costituito dai seguenti membri: Jean Bourgault, Michel Deguy, Liliane Kandel, Jean Khalfa, Jean-Pierre Martin, Eric Marty, Patrice Maniglier, Anne Mélice, Juliette Simont. sapevamo che la rivista non poteva continuare come prima. Già da tempo essa non era quel luogo privilegiato in cui l’epoca si interrogava su se stessa con fervore e furore. Come l’abbiamo sottolineato nella tribuna che abbiamo pubblicato successivamente, e come Antoine Gallimard ha amabilmente riconosciuto, ciò non dipendeva dalla qualità del nostro lavoro editoriale e dei testi che pubblicavamo, visto che ci eravamo mostrati capaci di accompagnare e addirittura anticipare alcune delle grandi questioni del nostro tempo (le rivoluzioni arabe, la crisi del 2008, il Venezuela, i movimenti delle piazze, ecc.). Ma resta vero che riuscivamo raramente a influenzare il dibattito pubblico. L’epoca guardava da un’altra parte. Restava il prestigio del titolo, e del suo direttore. Ma questo doppio prestigio costituiva tanto un peso che una risorsa. La rivista poteva sembrare non essere nient’altro che la sopravvivenza lussuosa di un’epoca ormai finita e la prova flagrante dell’incapacità di quest’epoca passata di far valere nel presente le sue passioni e i suoi strumenti: il XX secolo era giunto al termine. Era legittimo volersi più ambizioni, visto il titolo, o allora riconoscere che fosse tempo di mettervi fine se la sua ambizione non trovava più le condizioni della propria messa in pratica.

È in questo contesto che io e Juliette Simont siamo stati eletti co-direttori della rivista dal comitato di redazione e incaricati di redigere un progetto di rilancio della stessa che abbiamo poi presentato a Antoine Gallimard. Tale progetto poggiava sulla convinzione che il momento presente, lontano da rendere obsoleto il progetto intellettuale originario della rivista, donava a questo una pertinenza perlomeno equivalente a quella che esso aveva all’uscita della Seconda Guerra Mondiale. Si insisteva particolarmente su due aspetti di questo progetto intellettuale: prendere in carico l’integralità di ciò che succede, avere insomma un’ambizione sintetica (e anche enciclopedica) nei confronti del presente, ma farlo senza linea a priori, accumulando le inchieste, le analisi, le riflessioni, per lasciare che da questa massa in agitazione si mostri una linea a posteriori, in conformità a un principio sartriano, la libertà. Sostenevamo che sotto questi due aspetti la rivista poteva giocare un ruolo essenziale nel momento presente: essa doveva divenire un’enciclopedia della Modernità nel contesto del suo disfacimento e degli imperativi della «transizione» ecologica, e questo attraverso un metodo sintetico a posteriori, che facesse dialogare i generi, gli stili, le orientazioni ideologiche, aprendo così una diagonale della libertàunica in uno spazio pubblico saturato dagli scontri e dallo spettacolo.

Abbiamo sottolineato l’importanza di preservare il titolo per non far credere che le risorse messe a punto dall’intellettualità del XX secolo fossero divenute semplicemente obsolete, al punto da poter essere trascurate, lasciate alle spalle, come se non dovessimo prenderne in carico l’eredità nelle sue dimensioni integrali, nel suo attivo come nel suo passivo. Proponemmo di trasformare Les Temps Modernes in un titolo multimediale, nel quale la rivista cartacea non sarebbe più stata esclusiva, dandoci il compito di fare un bilancio di ciò che, della Modernità, poteva essere nuovamente mobilitato nel contesto attuale, essendo, quest’ultimo, quasi integralmente una sua conseguenza.

Questo progetto non ha convinto l’editore. Antoine Gallimard ha motivato la sua decisione di sospendere la rivista con una “mancanza di incarnazione” in seguito alla scomparsa di Claude Lanzmann, che si sarebbe attestata attraverso un ribasso nelle vendite e negli abbonamenti. L’argomento è strano: il ribasso è infatti decisamente precedente al decesso del nostro direttore (le cifre lasciano pensare piuttosto che il ribasso nella vendita dei numeri cartacei sia correlato all’inizio della vendita online della rivista), e, per inciso, il progetto che abbiamo proposto suggeriva di coinvolgere personalità prestigiose che, sebbene non avessero il carattere monumentale di Claude Lanzmann, erano per lo meno in grado di incarnare qualcosa di pertinente per il presente, in continuità con l’“obiettivo di non-infedeltà” che lo stesso Claude Lanzmann aveva rivendicato rispetto a Sartre e Beauvoir. La verità è che la presenza di Claude Lanzmann di certo proteggeva la rivista (il seguito della storia l’ha ampiamente dimostrato, perché la sua morte ne ha segnato la fine), ma la rendeva anche più fragile sul lungo termine, perché Claude Lanzmann non amava la morte, e l’ipotesi di una proiezione della rivista lontano nell’avvenire scavalcava necessariamente la sua, che si rifiutava di immaginare; al di là di quel limite infrangibile, niente aveva senso per lui – niente, in ogni caso, che fosse in un modo o nell’altro nella continuità di ciò che era stato, e quindi anche dei Tempi moderni… La scomparsa di Claude Lanzmann avrebbe potuto essere, come ogni vero lutto, l’occasione per interrogarsi sulla maniera in cui inventare tale continuità, rinnovando con le intenzioni originali della rivista, allo scopo di dargli un significato pertinente all’epoca presente. Antoine Gallimard ha creduto inutile procedere in questa direzione. Gliene do atto.

La sua decisione è stata motivata in parte da ragioni aneddotiche, sulle quali non andrò oltre: riguardano le dispute che accompagnano le successioni mal preparate e la valutazione che ha fatto dei propri interessi da editore come delle nostre persone (valutazione piuttosto sfavorevole da ogni punto di vista). Ma non credo che quelle ragioni aneddotiche siano state in fin dei conti le più determinanti. La sua decisione ha motivi più profondi – e più interessanti. È probabile che non abbia visto (e che ancora non veda) un avvenire per la forma della rivista generalista nel mondo editoriale e politico attuale.

Questa decisione è il sintomo di una situazione generale. Questa situazione è quella della difficoltà di ereditare dai Tempi moderni, non nel senso del titolo della rivista, ma della sequenza storica, alla quale la forma della rivista generalista, nelle sue differenti formule, è profondamente legata. Le battute d’arresto della rivista Les Temps Modernessono sintomatiche della difficoltà di pensare la forma della continuità tra la sequenza storica che ha portato questo nome e ciò che ad essa accade conseguentemente alle sue dinamiche interne. Sembra che il nostro presente, sebbene interamente determinato dall’iniezione della modernizzazione (nella combinazione delle sue forme, che furono più numerose di quanto di solito non si pensi, dato che la Modernità europea è solo una figura tra le altre), esiti tra due posizioni: talvolta si pensa in completo accordo con essa, come lasciano intendere i discorsi degli Elon Musk, dei geo-ingegneri o dei transumanisti, che vedono nello sconvolgimento eco-planetario un semplice problema tecnico-scientifico da risolvere, la cui soluzione porterà a un avanzamento sociale, politico ed economico; talaltra si vuole in completa rottura con essa, voltando le spalle a questa sequenza con disgusto o indifferenza, mantenendone al limite solo le insegne patrimoniali che hanno aumentato le risorse dei grandi risparmiatori (chi ha per esempio i mezzi per comprare i quadri di Picasso e di Rothko o i manoscritti di Proust o di Céline).

È uno dei motivi per cui il punto di interrogazione che costituisce l’interruzione brutale della rivista Les Temps Modernes non si cancellerà così presto: perché rinvia a un enigma ben più complesso, che è quello di sapere come ereditare collettivamente dalla modernizzazione delle nostre società e dei nostri ambienti, cioè, in fin dei conti, del pianeta. Dietro una piccola storia, si trova quindi una storia grandissima – si potrebbe persino dire: la questione della Storia, nel senso in cui lo stesso Sartre intendeva questo termine, ossia di una forma di totalizzazione che implica la dimensione del tempo, una maniera di ridefinire ogni essere attraverso l’operazione che gli è propria in un processo di totalizzazione sempre più largo e più profondo da cui nessuno può tirarsi fuori, ma che nessuno più dominare. Come spiegherò in seguito, la questione della totalizzazione assume un senso nuovo, oggi, nel contesto della Grande Contrazione Planetaria: quello di un’apprensione globale della nostra situazione presente, proprio perché quest’ultima si caratterizza attraverso l’intreccio singolarissimo del tutto e delle sue parti.

Ed è proprio perché noi pensiamo che questo punto di interrogazione meriti di essere sottolineato che non siamo rimasti in silenzio dopo la decisione dell’editore. Abbiamo messo in piedi un progetto di ricerche universitarie per costituire un nuovo collettivo, mettere alla prova ed eventualmente modificare il primo progetto che gli abbiamo presentato, e in ogni caso riflettere sulla domanda: ha senso riprendere oggi il gesto che era all’origine della rivista Les Temps Modernes, e, se sì, sotto quale forma, e cosa dice questo del nostro tempoIl progetto è stato finanziato per la maggior parte dall’EUR ArTEC, nonché dal laboratorio HAR (Histoire des Arts et des Représentations) dell’Università di Nanterre, del Centro di Ricerche in Filosofia dell’Università Libera di Bruxelles, dal Dipartimento di Filosofia dell’Università di Liège: cfr. «Les Temps Modernes au XXIe siècle: une uchronie expérimentale»: https://eur-artec.fr/temps-modernes/. Ringrazio in particolare Laurent Jeanpierre per aver condiviso immediatamente e con entusiasmo questo progetto.? Il progetto è stato interrotto a causa dell’epidemia di Covid-19, ma è sopravvissuto e siamo giunti a una proposta, nutrita da quelle riflessioni. È una proposta semplice: c’è spazio oggi per inserirsi nella continuità dei Temps Modernes lanciando una rivista generalista la cui linea potrebbe essere riassunta come segue: la sfida del presente è di ereditare dai Tempi moderni – e questa rivista si chiamerà Les Temps Qui Restent. Tra non molto presenterò i dettagli del progetto. Vorrei però prima chiarire questa espressione: ereditare dai Tempi moderni. E per farlo occorre dapprima sollevare un dubbio legittimo: ha davvero senso parlare di Modernità? La Modernità non è forse, come Bruno Latour ha magistralmente dimostrato, l’illusione di poter esseremoderniBruno Latour, Non siamo mai stati moderni, tr. it. di G. Lagomarsino e C. Milani, Elèuthera, Milano 2018.? Possiamo quindi continuare a caratterizzare il nostro presente facendo riferimento a un termine così dubbio?

2. I Tempi moderni ci sono stati: la Grande Contrazione Planetaria

L’ipotesi che attraverso la questione del sapere se si possa o no continuare, e sotto quale forma, la rivista che si è chiamata Les Temps Modernes, si ponga la questione della nostra relazione con quella sequenza storica della dimensione planetaria che si chiama la Modernità, ci conduce subito a domande così complesse che occorrerebbe trattarle collettivamente – tipicamente attraverso una rivista. Al primo posto tra queste domande si trova quella di sapere se la parola “Modernità” descrive qualcosa di reale, se la Modernità c’è stata, e ciò che questo può significare.

Spiriti immensi hanno cercato di caratterizzare la Modernità (da Baudelaire a Latour, passando per Weber, Durkheim, Heidegger, Adorno e Horkheimer, Arendt, Foucault, Blumenberg, Habermas, Lyotard, Koselleck, Giddens, Beck, ecc. – per nominare solo i più espliciti). Se questo dibattito ha avuto i suoi meriti, non sembra però essere arrivato a niente di conclusivo, diagnosticando qui il disincanto del mondo, là l’arresto dell’Essere, altrove il trionfo dell’individualismo, il regno della critica o della disponibilità al nuovo, prima di cedere al grande racconto della fine dei grandi racconti, della modernità liquida o della post-modernità tardiva… Al punto che gli spiriti ragionevoli hanno saggiamente espresso un dubbio sulla pertinenza della domanda stessa: è diventato di buon gusto astenersi da ogni storia universale per accontentarsi di descrivere meccanismi di trasformazione della realtà forse più dispersi, ma più concreti (una tale trasformazione del capitalismo, una tale sequenza della colonizzazione, un tale meccanismo di inibizione dei rischi tecnologici caratteristici della storia ambientale, un tale operatore della “globalizzazione”, ecc.).

È quindi per questa ragione che si è potuto dubitare di un progetto intellettuale come quello animato da Sartre, e quindi che la sua filosofia e la sua rivista potessero ancora avere un senso. Perché quel progetto si voleva “sintetico”, “totalizzante”, “totalitario”Cfr. Jean-Paul Sartre, “Presentazione dei Tempi Moderni”, in Id., Che cos’è la letteratura?, tr. it. Il Saggiatore, Milano, p. 116: «E qual è, si dirà, questa concezione dell’uomo che pretendete di rivelarci? Risponderemo che è assai diffusa, e noi non pretendiamo di rivelarla, ma solo di concorrere a precisarla. È una concezione che chiamerei totalitaria», e p. 120: «Così noi facciamo ricorso, contro lo spirito analitico, a una concezione sintetica della realtà…». Torneremo su questo punto tra non molto.. Difendeva l’idea secondo la quale l’atto intellettuale come tale non ha senso se non a condizione di porre un orizzonte di totalizzazione integrale, mondiale. Dagli anni sessanta, questo tipo di progetto sembra obsoleto. La critica della figura dell’intellettuale sartriano, operata da Foucault, Bourdieu o Deleuze, tra gli altri, si basa su questa diagnosi: che si opponga l’intellettuale totale di Sartre all’intellettuale specifico (Foucault), o all’intellettuale collettivo (Bourdieu), quando non al divenire-minoritario (Deleuze e Guattari), che si valorizzi l’ibrido, il singolare, il decentrato o lo specifico, si afferma incredulità innanzi a ogni approccio “sintetico” del tipo difeso da Sartre.

Eppure, i Tempi moderni ci sono stati Gioco qui sul titolo di un famoso articolo di Merleau-Ponty, “C’è stata la guerra”, apparso nel primo numero dei Temps Modernes, e che è, da un certo punto di vista, un manifesto per la rivista (ripreso in Maurice Merleau-Ponty, Senso e non senso, tr. it. di P. Caruso, il Saggiatore, Milano 2009, pp. 169-183).. Solo che, per rendersene conto, occorreva rivolgersi non alle società umane e alle discipline che le studiano (antropologia, sociologia, storia, filosofia, ecc.), ma verso la Terra e le discipline che la scoprono (geologia, biologia, ecologia, planetologia, climatologia, ecc.). Perché la Modernità non è altro che ciò che ha fatto avvenire l’Antropocene. Meglio: non esiste maniera migliore di definire il nostro presente, il suo compito, la sua problematica caratteristica, della seguente questione: come erediteremo ciò che i Tempi moderni hanno fatto alla Terra? E questa domanda giustifica un approccio globale, sintetico, se non, per riprendere la parola imbarazzante di Sartre, “totalitario”.

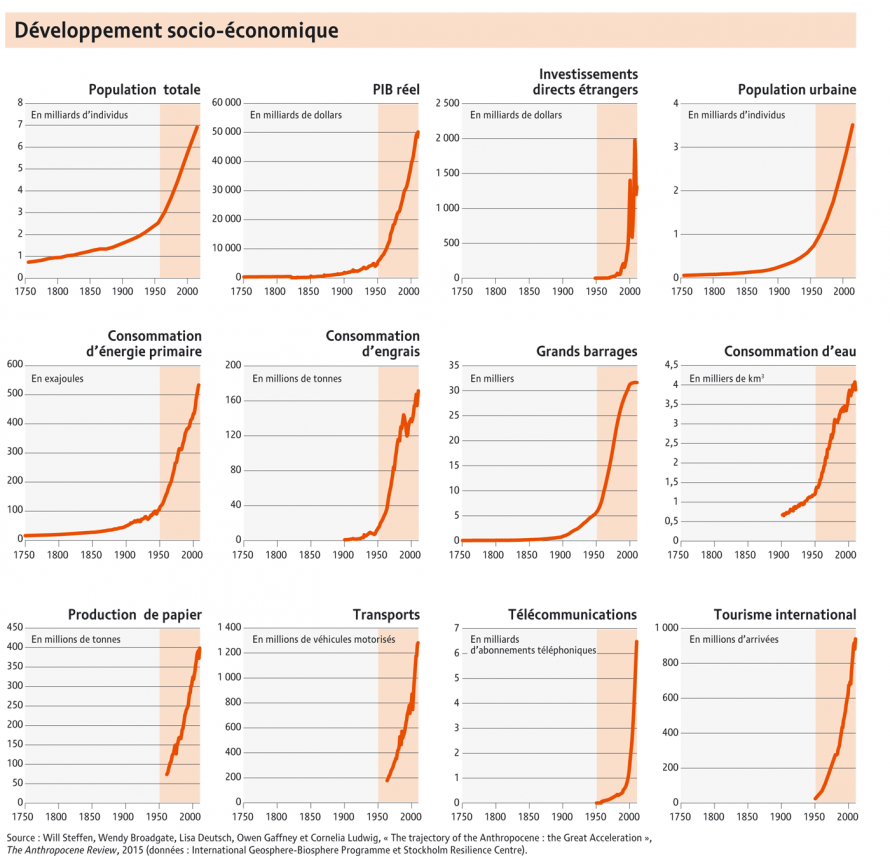

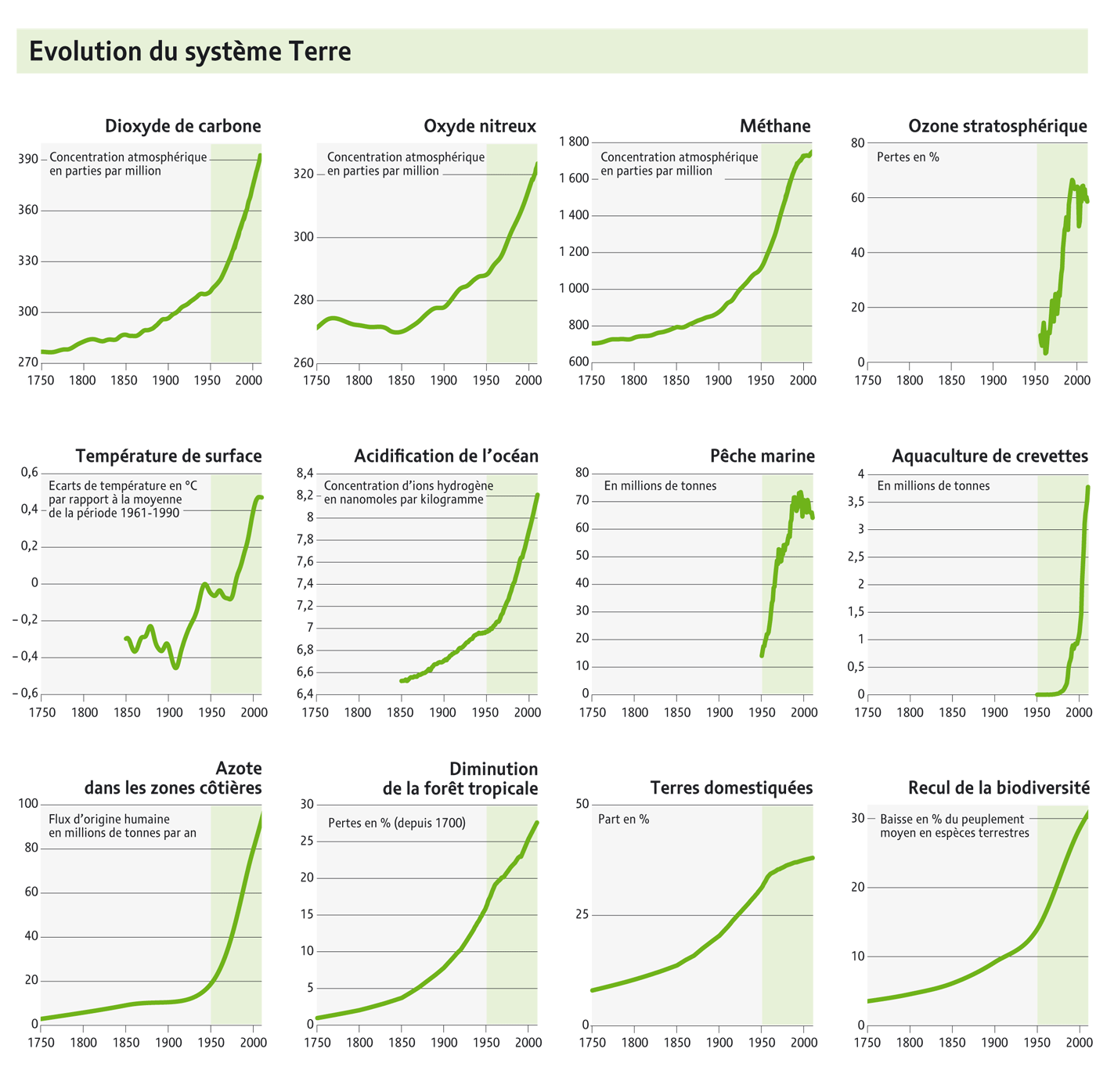

Si può in effetti dubitare quanto si vuole della realtà di un evento universale chiamato Modernità, ma non si potrà far sì che un evento di natura planetaria non ci sia effettivamente stato in conseguenza a certe attività socio-tecnologiche umane. Per rendersene conto è sufficiente riflettere sulle discussioni delle società scientifiche di geologia per sapere se è il caso o no di aggiungere il concetto di Antropocene al fregio delle ere geologiche e se occorre datarla alla fine del XVIII secolo oppure negli anni 1950; o ancora pensare alle curve di ciò che chiamiamo la Grande Accelerazione, che registrano la correlazione tra la repentina crescita esponenziale di certi valori antropici da una parte (la popolazione mondiale, il PIL, il consumo di fertilizzanti, ecc.) e di valori correlati al sistema-Terra dall’altra (la quantità di gas a effetto serra nell’atmosfera, la riduzione della biodiversità, l’acidificazione degli oceani, ecc.). Tutto questo assomiglia terribilmente al genere di evento che riteniamo che la modernità sia.

E dunque, cosa si intende, come minimo, con “Modernità”? Questa parola ha senso solo in contrasto con un’altra, quella di tradizione. Essa condivide non poco con, da una parte, società relativamente stabili, e, dall’altra, società trascinate da trasformazioni discontinue brutali, trasversali (che giungono da tutti i domini dell’esperienza umana al contempo: economico, religioso, politico, scientifico, tecnico, ecc.) e convergenti (che si ripetono in maniera più o meno simile in diversi contesti geografici e guidano le società in uno stesso divenire). La Modernità è l’età della rottura, l’età del ricominciare dei tempi. È anche, per questa ragione, l’età della Storia, nella misura in cui le società si sentono contemporanee alla propria discontinuità e si pongono la questione della loro capacità di orientare questa trasformazione. La Modernità si vive come un tempo d’eccezione, quello che in matematica si chiama una singolarità, cioè un punto in una serie che sfugge alla legge di quella serie per il modo stesso per il quale vi si inserisce: la Modernità è questa sequenza temporale in cui il tempo stesso cambia natura, esce dai propri cardini, cambia ritmo. Questa è la prima condizione. La seconda è che questa rottura non è soltanto locale, limitata a certe parti dell’umanità (in estensione) o a certi domini dell’esperienza umana (in intensione), ma li riguarda tutti e mira a portarli tutti nel movimento che le è proprio: divide la storia umana nella sua integrità in un prima e un dopo.

Ora, si può dire che abbiamo a che fare con quello che gli scienziati tendono a indicare attraverso il termine Antropocene o Grande Accelerazione, con un evento che, partito dal continente europeo, ha finito per introdurre una discontinuità radicale non solo nella storia umana, ma nella storia del mondo intero e del pianeta. Si tratta di un evento che 1) costituisce un’eccezione rispetto alla storia profonda dell’umanità, dividendo tutte le società umane tra un prima e un dopo (e persino unificandole in questa stessa divisione), 2) si svolge in un tempo relativamente breve, a partire da una geografia che è quella stessa della “modernità” (dal continente europeo alle sue proiezioni coloniali e ritorno), 3) riguarda potenzialmente e realmente non solo tutti gli aspetti dell’esperienza umana (i saperi, le tecniche, le spiritualità, le organizzazioni sociali, ecc.), ma anche tutti i gruppi umani, e persino non-umani.

La tesi secondo la quale la Modernità c’è stata è però difficile da ammettere, perché presenta due paradossi. Il primo è che essa sia stata confermata nel momento stesso in cui gli spiriti migliori di questo mondo avevano smesso di crederci – meglio, che essa si sia prodotta proprio nel momento in cui ci si era messi a pensare che l’ipotesi di un evento di tale natura fosse puramente superstiziosa. Il periodo in cui si rinunciava ai grandi racconti e all’idea di Modernità, diciamo dagli anni ’60 ai giorni nostri, è lo stesso durante il quale la Grande Accelerazione ha raggiunto il proprio apice e in cui ha cominciato a essere registrata. Il secondo paradosso è che l’ipotesi era stata posta in termini antropocentrici, sondando le viscere dell’esperienza umana europea, quando occorreva porla in termini geocentrici. La Modernità è qualcosa che succede alla Terra. Ma cosa esattamente? Come qualificare l’evento moderno come evento terrestre?

Possiamo di certo pensare al riscaldamento climatico. Ma questo non è altro che il più spettacolare e il meglio identificato tra gli effetti planetari dell’iscrizione di determinate pratiche umane sulla superficie della realtà che la parola “Modernità” permette di cogliere suo malgrado. Questi effetti diversi, tra i quali possiamo annoverare il crollo della biodiversità, la modificazione dei grandi cicli bio-geo-chimici (come quello dell’azoto, dell’acqua, del fosforo, ecc.), l’acidificazione degli oceani, l’introduzione di nuove molecole sintetiche dagli effetti incerti (come le microplastiche, i perturbatori endocrini e anche, su un altro piano, gli antibiotici), e molti altri cambiamenti misurabili, convergono almeno in parte verso un solo e stesso evento che riguarda un’entità estremamente complessa ma, per certi aspetti, individuale: la Terra. La Terra deve essere qui intesa come un insieme di meccanismi di regolazione intrecciati e che possono essere perturbati al punto da entrare in nuovi equilibri (metastabili), coinvolgendo così le condizioni di esistenza della totalità dei terrestri.

Molti nomi permettono di cogliere questa radicale discontinuità temporale: la parola Antropocene è ormai una delle più popolari, ed è interessante perché indica, come ha notato lo storico Dipesh Chakrabarty, la congiunzione inaspettata di due temporalità fino a quel momento eterogenee: la temporalità geologica e la temporalità storica, il tempo di Lyell e il tempo di TucidideDipesh Chakrabarty, The Climate of History in a Planetary Age, Chicago, Chicago University Press, 2020. Per un’introduzione all’opera di Chakrabarty in francese, cfr. Jeanne Etelain & Patrice Maniglier, « Ramener la critique sur Terre : le tournant planétaire de Dipesh Chakrabarty », Critique, 2022, 8-9.. Tuttavia è stata anche contestata, perché rischia di estendere abusivamente un termine che aveva un senso preciso nel suo contesto di origine (la geologia) e perché sembra fare dell’umanità come tale (anthropos) la causa di un evento che ha in realtà una cronologia, una geografia e una sociologia molto più precise, mascherando così un insieme di disuguaglianze fattuali e morali insieme (da cui la proliferazione di termini come Capitalocene, Eurocene, Anglocene, Androcene, Plantazionocene, ecc.).

In maniera più neutra, certi lavori scientifici hanno, come ho detto, chiamato questo evento “la Grande Accelerazione”, e l’hanno calcolato correlando parametri socio-tecnici e parametri planetariCfr. Will Steffen, Paul J. Crutzen et John R. McNeil, « The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature? » [« L’Anthropocène : les humains sont-ils en train de submerger les grandes forces de la nature ? »], Ambio, Royal Swedish Academy of Sciences, vol. 36, no 8, décembre 2007, p. 614..

Questo modo di caratterizzare l’evento di cui siamo contemporanei e attori permette bene di cogliere una discontinuità globale (poiché mostra un’inflessione spettacolare di tutte le curve più o meno nello stesso momento: dopo un lungo periodo di lento accrescimento, esse partono all’improvviso come frecce verso l’alto), ma ha il limite di non permetterci di capire immediatamente cosa c’è di problematico in tale discontinuità: una curva esponenziale potrebbe dopotutto continuare asintoticamente fino all’infinito. Questa è di fatto la promessa iscritta sull’orizzonte di Parigi attraverso il ferro della Tour Eiffel, allegoria del progresso materializzata nelle quattro curve esponenziali che puntano in alto all’infinitoRicordiamo anche il titolo della famosa tesi consegnata da Venneva Bush al Presidente Roosevelt nel 1945: Science, The Endless Frontier – che incarna perfettamente l’idea che grazie alle scienze e alle tecnologie la pax americana può diffondersi nel mondo mettendo fine alla storia..

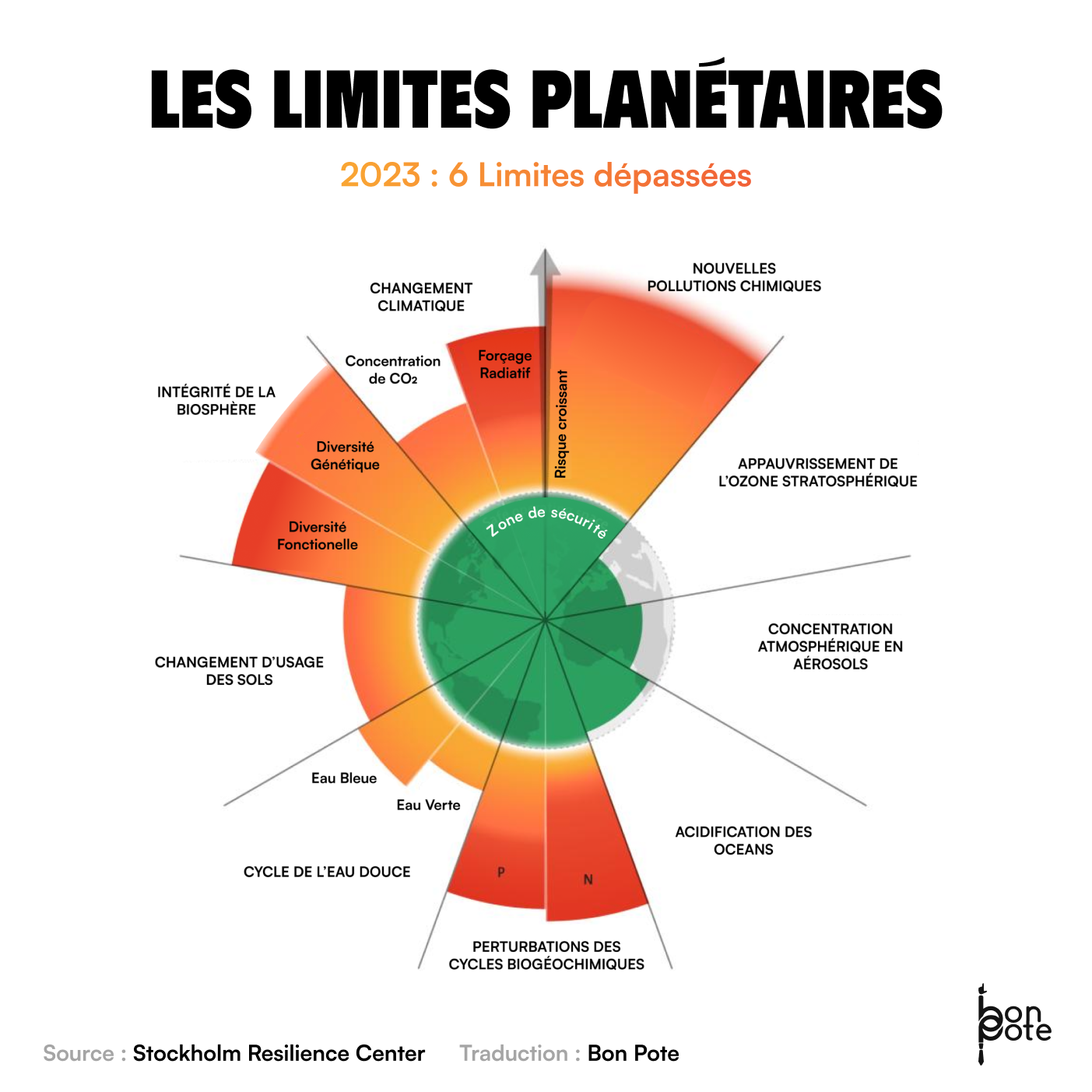

Mi sembra comunque più giusto definire questo evento non come una “Grande Accelerazione”, ma come una “Grande Contrazione”, allo scopo di indicare il restringimento di uno spazio di cui, in precedenza, si disponeva, spazio al contempo geografico e temporale. Questo spazio è quello che i ricercatori dello Stockholm Resilience Institute diretto da Johan Rockström hanno chiamato il “safe operating space” dell’umanitàRockström, J., Steffen, W., Noone, K. et al. A safe operating space for humanity. Nature 461, 472–475 (2009). ed è caratterizzato dallo scarto che separa i lavori attuali di un certo numero di parametri planetari dai valori di quei parametri che costituiscono soglie di irreversibilità (tipping points), al di là dei quali le dinamiche del sistema-Terra cambiano qualitativamente e senza ritorno, in modo che non si può più garantire che restino favorevoli allo sviluppo delle attività umane come le abbiamo conosciute sin dall’apparizione della specie – da cui la nozione di “limiti planetari”.

Tale nozione solleva anche un certo numero di difficoltà (possiamo delimitare così chiaramente la nozione di specie umana? Non rischiamo di confondere gli interessi della specie con quelli di un genere di vita particolare di certi membri di quella specie? Bisogna attenersi al punto di vista antropocentrico? ecc.), ma presenta il vantaggio di insistere su tre punti essenziali. In primo luogo, la Terra è sia la condizione di possibilità di ogni vita terrestre, sia il suo effetto, perché ogni forma di essere terrestre contribuisce a mantenere la Terra che la rende possibile (che è esattamente la definizione che James Lovelock dà a ciò che chiama Gaia). In secondo luogo, ogni vita terrestre dispone di un certo margine di variazione all’interno del quale può cambiare, innovare, modificarsi, senza trasformare i grandi equilibri planetari che gli permettono di esistere e di variare. Terzo punto, esiste oggi una maniera di vivere sulla Terra propria a certi umani che restringe questo spazio di libera variazione, di modo che ormai le variazioni di questa maniera di vivere hanno delle conseguenze dirette sulle sue proprie condizioni di esistenza planetaria, nonché su quelle di un gran numero di altri terrestri.

Impiegare, come propongo, l’espressione Grande Contrazione Planetaria per qualificare l’evento di cui siamo contemporanei, significa provare a definirlo più precisamente cogliendo più cose al contempo: la restrizione dei limiti planetari che stringono ancor più i margini dell’azione umana (ci resta poco tempo per agire, o più esattamente, per mantenere una certa capacità di agire, perché una volta passate quelle soglie, i cicli di retroazione produrranno l’instabilità del sistema, rendendo più difficile agire sulle sue dinamiche); la “compressione spazio-temporale” di cui parla il geografo marxista David Harvey di fronte al capitalismoDavid Harvey, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Cambridge, MA: Blackwell, 1990. e che fa sì che ogni terrestre sia ormai più esposto all’azione degli altri terrestri di quanto non lo fosse prima (le vostre emissioni di carbone coinvolgono ecosistemi con i quali non siete in contatto diretto); e significa, infine, evocare lo spasmo muscolare sotto l’effetto di uno shock che permette di immaginare la reazione del sistema Terra alla nostra civilizzazione. Diremo quindi: la Grande Contrazione c’è stata.

E tanto siamo ben equipaggiati, relativamente, per qualificare l’effetto e riconoscere, al livello dei processi planetari, l’esistenza di una Grande Contrazione, cioè il punto di oscillazione in una discontinuità storica radicale che coinvolge il regime stesso dello scorrere del tempo, quanto è difficile individuarne la causa. Non c’è alcun dubbio che si tratti di attività umane. Ma qual è il nome giusto che occorre dare a queste attività umane? Sono proprie alla specie umana in generale? Se ne potrebbe dubitare. Bisogna parlare di una “civilizzazione”, oppure di una semplice congiunzione fortuita tra fattori diversi e non intrinsecamente legati tra loro? Il capitalismo? La tecnoscienza? Il produttivismo? L’estrattivismo? L’estrattivismo fossile? Il patriarcato? La colonizzazione? Il monoteismo? La secolarizzazione? Molti sospettati sono presenti nell’ufficio dei commissari.

Io penso che non ci sia parola migliore di “Modernità” per indicare il sospettato principale. Prima di tutto perché ogni sospettato è stato, a un certo punto, preso per essenza della modernità, per quanto essi ne formino tutti insieme la matrice. Poi, perché ha il merito di essere notoriamente mal definita, di modo che ci obbliga a non dimenticare che resta da fare un lavoro al fine di sapere di cosa parliamo, laddove parole come “capitalismo”, “estrattivismo” o “colonialismo” chiudono forse troppo presto l’inchiesta e rischiano, oltretutto, di farci perdere le dimensioni fisiche, bio-geo-chimiche, in una parola planetarie del problema. Infine, dato che mette l’accento su un certo regime di temporalizzazione, perché la parola “Modernità”, lo si è visto, non indica nient’altro – e quale migliore soluzione vi è, per definire un evento enigmatico, di coglierlo come un regime di evenementalizzazione, altrimenti detto come un evento che capita alla nozione stessa di evento?

Ci siamo persi tentando di comprendere la Modernità in modo antropocentrico, immaginando, per esempio, dei grandi cambiamenti nella civilizzazione. Credo che le cose si chiariscono se le si affronta piuttosto da un punto di vista risolutamente geocentrico: partendo dalla Grande Contrazione, ci si domanderà che cosa, in certi modi umani di abitare la terra, ha provocato un tale evento planetario. La Modernità è – e non è nient’altro – che ciò che ha portato alla Grande Contrazione Planetaria, trama del nostro tempo presente, del nostro modo di fare tempo nel presente (quindi anche di ciò che ha portato all’Antropocene, alla Grande Accelerazione, alla Sesta Estinzione, al Riscaldamento climatico, dato che tutti questi termini sono altrettante metonimie e metafore della Grande Contrazione). I Tempi moderni designano questa sequenza storica che ha visto la messa in campo e la diffusione, spesso attraverso una violenza estrema (coloniale e neocoloniale, e anche nell’affermazione della potenza coestensiva alla decolonizzazione) di un certo numero di modi di fare umani che hanno avuto per conseguenza la Grande Contrazione. Interrogarsi sui Tempi moderni, significa interrogare questa sequenza a partire dall’Antropocene per domandarsi ciò che ha potuto produrre un tale evento e ciò che, ancora oggi, contribuisce a far sì che avvenga. Non è una questione opzionale, che possiamo assumere o dalla quale potremmo prendere le distanze, in maniera facoltativa, secondo la nostra curiosità. È una questione imperiosa, che non possiamo trascurare senza voltare le spalle a una verità della nostra condizione, esattamente come Sartre e Merleau-Ponty dicevano che non era più possibile, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, prendere le distanze dalla Storia – esattamente la ragione per la quale fondarono una rivista. È tempo di ritornare su questo punto.

3. Ereditare dai Tempi moderni

Se interpretare la Modernità costituisce un’esigenza vitale per il nostro tempo, è perché il nostro tempo esercita una sorta di prelazione, in un modo che non trova alcun esempio nella storia della specie umana, su tutto il tempo a venire. La Grande Contrazione chiude in effetti tutti i terrestri in un avvenire fin troppo univoco. Semplicemente, non abbiamo scelta: non possiamo non ereditare dai Tempi moderni. Perché i Tempi moderni non sono soltanto una sequenza storica finalmente passata, che potremmo lasciarci alle spalle per passare ad altro, oppure una pura e semplice illusione che ci sarebbe sufficiente dissipare per impegnarci nei compiti del presente: hanno lasciato un resto, un resto sulla superficie della Terra, un resto che è fatto per durare, e persino per durare più a lungo della stessa specie umana! Così certi rifiuti resteranno radioattivi per parecchie centinaia di milioni – per non dire miliardi – di anni. Allo stesso modo, l’ultimo evento paragonabile all’estinzione massiva delle specie che è attualmente in corso data 66 milioni di anni e avrà delle conseguenze su tutta la storia della vita sulla Terra (si ritiene che occorrano decine di milioni di anni affinché la biodiversità si ricostituisca). L’effrazione moderna resterà come una cicatrice indelebile nella storia del pianeta – per questa ragione i geologi parlano di “Antropocene”, dato che la Modernità può e deve essere affrontata come un evento terrestre e non solo umano, da un punto di vista geocentrico e non soltanto antropocentrico.

Il nostro presente non ha compito più urgente di sapere come vivere in ciò che resta. Il tempo oggi, il modo in cui il tempo scorre al presente per noi, non potrebbe essere descritto in maniera migliore se non come tempo del resto. Per quanto lontano si possa anticipare l’avvenire, non ne avremo un altro. Se il nome esatto del regime di temporalizzazione di cui la rivista di Sartre si è voluta contemporanea era i Tempi moderni, il nostro non ha definizione migliore di questa: ciò che resta dei Tempi moderni.

Conoscere la nostra situazione presente significa allora descrivere ciò che resterà per forza di cose della Modernità, cioè la maniera in cui l’insieme dei processi terrestri è stato modificato attraverso di essa, e che cosa questo significa esattamente da un punto di vista terrestre. Abbiamo appena iniziato a farlo. Ma questo tempo che resta è anche quello che ci separa dal superamento dei limiti planetari, quello che abbiamo ancora per intervenire sulle attività terrestri che guidano questa reazione cataclismica del Sistema-Terra, o, come diceva giustamente Bruno Latour, per fare ritornare sulla Terra i Moderni.

Il resto ha una strana temporalità: esso è sia ciò che del passato non passa, sia ciò che, in questa insistenza del passato, apre un avvenire, questo tempo che resta dal fatto che tutto non è passato. La nostra capacità di agire è ormai inclusa nella sua totalità in questa logica, o, più esattamente, in questa ontologia del resto. Intervenire su queste attività antropiche che conducono alla Grande Contrazione non vorrebbe dire fermare di colpo quella o quell’altra attività in particolare: la Modernità non è un insieme di azioni che si potrebbe interrompere dalla mattina alla sera; è un’infrastruttura che insiste, altrimenti detto che continua a esistere anche quando si smette di utilizzarla, anche quando non ha più ragione di essere. Infrastruttura tecnologica, logistica, materiale, e anche immateriale, giuridica, economica, organizzativa, intellettuale: non ha bisogno che facciamo chissà cosa per essere là e imporre i suoi effettiMi inspiro qui alle analisi preziose di Emmanuel Bonnet, Alexandre Monnin e Diego Landivar, nel loro importante libro: Héritage et fermeture, Une écologie du démantèlement, Paris, Divergences, 2021.. Peggio: condiziona le nostre stesse possibilità di agire – comprese quelle che mirerebbero a modificare le nostre traiettorie terrestri. È semplicemente impossibile smettere di essere moderni per passare ad altro, precisamente perché la Modernità non è soltanto una sorta di sovrastruttura sociale e culturale posta su una natura intatta, ma una maniera di inserirsi nelle catene terrestri, di organizzarvi il proprio sostentamento e di configurarvi i propri interessi. Vivere da terrestre presuppone l’aver deviato dai processi terrestri, l’aver tessuto delle alleanze, per assicurarsi una piccola sacca in cui una vita può stare in piedi. Questo vale per le vespe che sono diventate ciò che sono contemporaneamente alle orchidee con le quali si alleavano oltre la barriera tra specie, come lavoratori e lavoratrici in una centrale di carbone che abbiano costruito la propria casa, sviluppato i propri amori, imparato a sognare in dipendenza con questa energia fossile. Miliardi di esseri umani e non umani vivono nella e dell’Antropocene. Interrompere di colpo un autentico processo terrestre significa ucciderlo. Cambiare una maniera di vivere ha bisogno di tempo, perché non è possibile farlo senza le stesse risorse che la fanno vivere. Possiamo ridirigere i nostri modi di vivere solo dall’interno di questo resto di Modernità, che è la nostra condizione di esistenza per molto tempo.

È quindi importante sapere cosa resta dei Tempi moderni non soltanto per conoscere meglio la nostra situazione, per descrivere meglio ciò che ci accade, dove siamo, ciò che succede, ma anche perché è solo utilizzando questo resto che potremo approfittare del tempo che ci resta per far passare un po’ della Modernità, ridurre il suo impatto terrestre, riaprire ad altri tempi possibili. Tale è dunque il nostro compito: mobilitare ciò che resta dei Tempi moderni perché la Terra possa avere altri avvenire che quello di essere tale resto. I Tempi che restano sono quindi anche quegli altri avvenire virtuali che restano ancora alla Terra a condizione che l’artiglio del moderno lasci un poco la presa tirannica che esercita su di essa, futuri sconosciuti, assolutamente inanticipabili, che rischiamo di occludere per sempre se perdiamo questa messa a terra della Modernità.

Si capisce quindi che non è il caso di chiedersi se occorra accettare o rifiutare l’eredità della Modernità: non possiamo rifiutarla; si tratta di un’eredità forzata. Curiosa figura dell’eredità, che non include quella che chiamiamo l’opzione di successione. Gli eredi dei Tempi moderni non hanno né il potere né il diritto di rifiutare il lascito. Non smetteremo davvero di essere “moderni” fino a quando non avremo capito che non possiamo rompere con la Modernità come la Modernità ha preteso di rompere con la supposta “tradizione”. Il paradosso della Modernità è che fa evento accanto a sé stessa, a posteriori, attraverso le sue esternalità, attraverso il suo resto. Per pensare questo strano evento, abbiamo bisogno di una nuova concezione della temporalità, dell’articolazione tra continuità e discontinuità, di un’altra comprensione delle parole “passato”, “presente” e “futuro”. Ereditare non consisterebbe più nel mantenere certe cose di valore apparse nel passato per prolungarne l’efficacia nella serie del tempo, precisamente in nome del loro valore; ereditare vuol dire in questo caso prendere atto dell’impossibilità di rinviare al passato ciò che ne resta poiché la sola maniera di aprire un avvenire è di prenderlo in carico. L’ontologia del resto deve essere al principio di questa nuova concezione della temporalità.

Ecco perché “ereditare dai tempi moderni” è il modo migliore di indicare la nostra condizione – la condizione di tutti i terrestri – valida per molto tempo ancora. Le nostre discussioni più importanti, nei decenni a venire, si giocheranno su questo: come ereditiamo dai Tempi moderni? Come farsi un’esistenza in quello che resta dei Tempi moderni? Che facciamo di questo resto? Dimmi come pensi di ereditare dai Tempi moderni e ti dirò chi sei.

Dall’esistenzialismo al terrestrialismo

Se si ammette questa diagnosi del presente, si capirà più facilmente perché bisogna riprendere lo stesso gesto che aveva motivato la fondazione della rivista Les Temps Modernes. Qual era questo gesto? Sartre lo dice forte e chiaro nella sua famosa “Presentazione dei Temps modernes” del 1945Questo testo è apparso nel primo numero di Temps Modernes, poi ripubblicato in Situations, II, Paris, Gallimard, 1948, pp. 7-31, e ripreso nell’edizione aumentata realizzata da Arlette Elkaïm-Sartre nel 2012 (op. cit. pp. 205-226).:

… a proposito degli eventi politici e sociali che verranno, la nostra rivista prenderà posizione in ogni caso. Non politicamente, cioè non servirà alcun partito, ma si sforzerà di porre in luce la concezione dell’uomo, a cui si ispireranno le tesi in contrasto, e darà il proprio parere conformemente alla concezione che verrà sostenendo […] E qual è, si dirà, questa concezione dell’uomo che pretendete di rivelarci? Risponderemo che è assai diffusa, e noi non pretendiamo affatto di rivelarla ma solo di concorrere a precisarla. È una concezione che chiamerei totalitariaQuesto testo è apparso nel primo numero di Temps Modernes, poi ripubblicato in Situations, II, Paris, Gallimard, 1948, pp. 7-31, e ripreso nell’edizione aumentata realizzata da Arlette Elkaïm-Sartre nel 2012 (op. cit. pp. 205-226)..

Sostituite la parola “uomo” con la parola “Terra” nel testo precedente, e avrete all’incirca il progetto di una rivista che sarà all’altezza della sfida del presente. Sartre pensava in effetti questa articolazione del particolare e dell’universale in termini umanisti o più esattamente antropologici: ciascuna e ciascuno di noi, per propria scelta, assume responsabilità riguardo all’Umanità intera, non necessariamente perché questa scelta abbia delle conseguenze causali che coinvolgerebbero indirettamente l’insieme degli esseri umani, ma perché è impossibile per una persona esistere effettivamente senza rapportarsi a se stesso come a ciò che altre persone potrebbero essere, quindi senza inserirsi immediatamente nell’elemento dell’universale. L’universalità, lungi dall’essere un orizzonte lontano da raggiungere per estensione o proiezione di certe determinazioni, era la condizione minima per l’esistenza di questa singolarità irriducibile, qui, ora, così com’è, singolarità che costituisce il proprio di una soggettività umana. Sartre era, insomma, esistenzialista. Come sappiamo, farà uno sforzo davvero eroico, dopo il 1945, per conciliare questa prospettiva esistenzialista con una prospettiva marxista, cioè con una riflessione sullo sviluppo di quell’universale singolare in una storia mondiale. Reintrodurrà così le mediazioni tra il singolare e l’universale che sembrava aver cortocircuitato nelle sue prime formulazioni. Sarà il magnifico tour de force della Critica della ragion dialettica, che resta una delle vette del pensiero moderno. Ma non cesserà mai di pensare che è al livello di una certa figura dell’Umanità che si gioca la questione della totalizzazione.

Il nostro orizzonte di totalizzazione non è più di quest’ordine, ma non c’è niente di più reale. Se ciascuno dei miei atti implica qualcosa del tutto, se ogni informazione che leggo nel giornale deve essere appresa essendo sostituita in una prospettiva “totalitaria”, “sintetica” o più precisamente globale, non è perché essa mette in gioco delle figure soggettive dell’Umano, e nemmeno una sorta di destino collettivo determinato attraverso il problema della realizzazione proiettiva di questa universalità nella singolarità di ciascuno, ma più prosaicamente (e anche, a mio umile avviso, più profondamente) perché contribuisce a determinare una certa traiettoria per il pianeta intero, coinvolgendo gli umani e anche i non umani, coinvolgendoli come terrestri, non soltanto oggi, ma per dei secoli ed eventualmente dei millenni. Noi abbiamo ridotto lo spazio che si estende tra le nostre azioni e la reazione dei sistemi terrestri, noi siamo talmente immischiati nelle dinamiche dei processi di terraformazione (tipicamente i grandi cicli bio-geo-chimici del carbone, dell’acqua, dell’azoto, ecc.), che una singola particella supplementare di gas a effetto serra che noi inviamo nell’atmosfera fa reagire il Sistema-Terra. La Terra è diventata estremamente sensibile alla nostra azione – irritabile, diceva felicemente Isabelle StengersIsabelle Stengers, Au Temps des catastrophes. Resister à la barbarie qui vient, Paris, La Découverte, 2013.. L’epoca che chiamiamo “moderna” è precisamente quella in cui gli esseri umani avevano dello spazio, restavano ancora a una certa distanza dai processi planetari, potevano agire senza modificare le condizioni che permettevano loro, come a tutti gli esseri coesistenti su questo pianeta, il proprio soggiorno terrestre. La credenza stessa nella Storia conserva questo ritardo della reazione del sistema terrestre a quelle azioni, tipicamente all’emissione di gas a effetto serra. Avevamo un po’ di margine. Non ne abbiamo più: stiamo già modificando gli equilibri terrestri e ne sentiamo le conseguenze, non soltanto localmente, ma ovunque, ed è da questo che riconosciamo che si tratta della Terra: ciascuna delle nostre azioni è diventata immediatamente planetaria e può essere definita a partire dal suo modo di terraformare il nostro pianeta.

In seguito, una nuova forma di responsabilità del singolare per l’universale: non siamo più esistenzialisti, ma terrestralisti. Le tesi di Sartre sull’impegno sono state spesso messe in risonanza con il famoso adagio di Pascal: siamo tutti sulla stessa barca. Ma quanto sarebbe oggi più giusta una tale formulazione: disconoscere la dimensione terrestre, la parte che giochiamo nella terraformazione del nostro pianeta qualsiasi cosa facciamo, significa voltare le spalle a una verità la cui insistenza caratterizza precisamente il nostro presente. Nella stessa maniera in cui, per Sartre, l’implicazione necessaria del nostro essere in una totalizzazione in corso costituisce una responsabilità, cioè un appello indirizzato a ciascuno nel punto più originario del suo essere, della sua propria possibilità di esistere, mostrando che niente può stare in un rapporto di verità di fronte a se stesso senza tenere in considerazione la sua posizione nel movimento del Tutto; allo stesso modo, per noi, la condizione terrestre apre a una responsabilità: è impossibile sapere chi siamo senza cercare di determinare più precisamente dove siamo sulla Terra, cioè cosa facciamo di questo resto dei Tempi moderni. Niente di ciò che è terrestre può esserci estraneo, semplicemente perché influenziamo e siamo influenzati potenzialmente da tutto ciò che è terrestre in modo così stretto che non possiamo più ignorarlo (e in un certo senso ne abbiamo fatto esperienza con la pandemia di Covid-19, una lontana mutazione di un piccolo filamento di DNA che ha condotto a una paralisi mondialeDa parte mia, ho cercato di mettere in evidenza il legame tra pandemia e contrazione planetaria nel mio libro, Patrice Maniglier, Le Philosophe, la Terre et le virus. Bruno Latour expliqué par l’actualité, Paris, Les Liens qui Libèrent, 2021.). Il modo in cui ci nutriamo, ci ripariamo, ci copriamo, ci spostiamo, amiamo o facciamo la guerra, ha degli effetti sulle isole Marshall o sulla banchisa artica, sulla foresta amazzonica o indonesiana, sulla città di Djakarta o su quella di Bordeaux.

L’impegno al tempo de la Terra: ereditare da una rivista

È proprio nel punto esatto in cui questa responsabilità ci tocca che l’atto di fabbricare una rivista trovava per Sartre il proprio fondamento. L’attività intellettuale collettiva, l’idea di riunire lavoratrici e lavoratori del sapere e della cultura in un solo e medesimo progetto, non aveva per Sartre, o per Merleau-Ponty, altra giustificazione: prendere atto di quel dovere che nasce dalla verità dell’implicazione del Tutto nelle vite individuali o collettive particolari. Se Les Temps Modernes sono stati creati alla fine dalla seconda guerra mondiale, è perché la guerra aveva costretto a riconoscere l’inseparabilità tra attività individuali, quali che siano – persino letterarie e astratte – e il movimento globale del mondo. Quella guerra non si chiama “mondiale” senza ragione: fu forse la prima guerra (se non il primo evento) veramente mondiale, perché mai nessuna guerra, né nessun evento, aveva messo in movimento tutte le dimensioni della vita e tutte le regioni del pianeta con una tale intensità. Tutti gli esseri hanno esperito in quella guerra, e in modo più o meno sincronico, la fragilità della loro separabilità, la precarietà delle loro distanze. I fondatori della rivista avevano vissuto la dimensione “globale” di quell’evento nell’esperienza che avevano fatto dell’impossibilità di tenersene a distanza, di fare come se non li riguardasse, come se esistesse uno spazio, un angolino, in cui le persone di cultura potessero rifugiarsi abbandonando le agitazioni umane al loro disordine. Non si capisce niente della questione dell’“impegno” se non la si riconduce nella prospettiva di tale questione del “tutto”, che arriva a fare irruzione nella vita di ogni esistenza singolare.

Ma un tale progetto non può che avere un senso persino maggiore oggi. Se si tratta del pianeta, che è ormai questione all’ordine del giorno nelle nostre vite ordinarie, si capisce che l’ordine del globale è necessariamente in causa nella comprensione della nostra situazione. Un approccio “globale”, “sintetico”, o “totalitario” non è mai stato più giustificato di oggi. Sartre avrebbe riconosciuto, in questa planetarizzazione delle nostre esistenze, una delle figure al contempo inaspettate e in fondo prevedibili di quella totalizzazione di cui aveva previsto che fornisse da sola l’elemento nel quale inquadrare ogni attività o ogni vita singolare. Quella totalizzazione si compie non come realizzazione di un’essenza paradossale (dialettica), l’esistenza umana, ma nella re-immersione di una maniera di usare la Terra, di un modo di terrestralizzazione, in certi limiti planetari. La Grande Contrazione, definita dall’avvicinamento accelerato di un insieme di soglie di irreversibilità, situa ogni essere su questa Terra a partire dalla sua maniera di contribuire, più o meno, in un modo o nell’altro, all’immenso restringimento dei tempi e degli spazi, o al contrario di contrastarlo. Uno spazio è aperto perun’azione potenziale, lo spazio che ci separa ancora dal superamento di quelle soglie. È in questo spazio che ha ancora senso parlare di Storia. Sartre aveva ragione: la Storia è un processo di totalizzazione; tuttavia, la totalizzazione si opera non al livello antropologico, bensì al livello geologico, e si opera a ritroso, mediante il modo in cui ciascuno influenza i processi che ci fanno precipitare verso quelle soglie. Dimmi come contribuisci alla Grande Contrazione, e ti dirò qual è il tuo posto nella storia universale.

La responsabilità non è mai puramente e semplicemente radicata nella vita morale, nelle norme, nelle ideologie, nei doveri: essa implica anche qualcosa dalla parte della vita materiale o di quello che chiamiamo, comunemente, realtà. Ha, insomma, dei fondamenti ontologici e non solo assiologici o psicologici. Anche questa è una lezione che possiamo trarre dall’esistenzialismo sartriano, certo tirandolo in direzione opposta rispetto a quella che gli attribuisce un umanismo tragico in fase con le tendenze spirituali del periodo moderno, tutto imbevuto della sua metafisica dei soggetti sovrani e colpevoli. Oggi, il soggetto emerge ormai dal fondo delle viscere della Terra e non più dalla relazione problematica che ci si aspetta che intrattenga con sé stesso. Cionondimeno, c’è un soggetto, in un senso certo ancora oscuro, da elaborare, ma di cui sappiamo già che esiste solo a condizione di percepire la propria temporalità come maniera di inserirsi nel tempo che resta.

Si capisce quindi il controsenso sorprendente sul nostro presente che implica, ai nostri occhi, la decisione di chiudere Les Temps Modernes oggi. Chiudere questa rivista significa mostrare che non si comprende né il presente, né il modo in cui esso si articola al nostro passato, né, infine, il compito che si impone a noi se vogliamo metterci d’accordo con questo presente, chiarendo il nostro rapporto con il passato e il modo in cui ha ancora senso parlare di avvenire e di azione collettiva in un tale contesto. Il bisogno di una rivista generalista non è mai stato così pressante, e di una rivista generalista proprio del tipo che Les Temps Modernes ha voluto realizzare. Perché una rivista generalista mira all’esistenza di una responsabilità condivisa di fronte a un processo globale. E niente caratterizza meglio la nostra presenza, e l’urgenza alla quale ci confronta, di questo appello rivolto a ognuno nel suo rapporto con il tutto.

Si obietterà, forse, che è proprio dei Moderni di non capire mai quello che fanno – che è quindi nella logica di una rivista intitolata Les Temps Modernes di chiudere nel momento stesso in cui il suo progetto originario acquisisce infine il suo senso massimo e un’evidenza incontestabile. Si avrebbe ragione. Ma noi siamo per questo costretti ancor di più a rifiutare questa semplice liquidazione. Precisamente perché la Modernità non può essere liquidata in questo modo. Servirà molto lavoro per farla passare. Ed ecco perché non c’è spazio migliore dell’interruzione stessa della rivista Les Temps Modernes per rispondere all’appello più profondo del nostro tempo. Vi si ritrovano tutte le ambiguità e gli equivoci tipici del problema del nostro presente nel suo trovarsi nella situazione di venire dopo, quindi di un certo modo di continuare senza ripetere ciò che l’ha preceduto, e soprattutto di resistere a un certo modo tossico di temporalizzazione che si perpetua nell’atto stesso di credersi passato.

Si chiarisce così l’urgenza del momento: fabbricare un quadro collettivo in cui possiamo prendere atto della dimensione forzatamente totalitaria (terraformante) delle nostre vite, moltiplicando le ricerche, i punti di vista, le ipotesi, le audacie, in una parola, semplicemente diventando più precisi nel modo in cui facciamo il Tutto planetario che in cambio ci fa, che lo vogliamo o no, che lo si sappia o no, in ognuna delle nostre azioni e, soprattutto, delle nostre inazioni. La vera domanda è di sapere quale genere di terrestri siamo, e anche quanti generi di terrestri ci sono sulla Terra, come quei terrestri possono unirsi o combattersi proprio in funzione dei loro rispettivi modi di terrestralizzazione, quali alleanze e quali linee del fronte dobbiamo tracciare in funzione della Terra che vogliamo. Ereditare dai Tempi moderni significa quindi: rivolgersi verso la storia della modernità per distinguerne, da una parte, quello che ha fatto della Terra e, dall’altra, quali di quelle dinamiche, dirette verso un certo numero di irreversibilità sulle quali possiamo ancora agire, possono essere dirottate, per influire sul corso delle cose e riaprire per la Terra destini altri rispetto a quello di non essere altro che il resto di una Modernità esangue.

Ecco perché non si deve rinunciare di fronte all’interruzione della rivista Les Temps Modernes, bensì ereditare dai Tempi moderni. Resta da capire come fare, ed è chiaramente la questione più importante: che fare? Bisogna adesso occuparsi di questo aspetto.

4. Les Temps Qui Restent

Il collettivo ristretto che il comitato di redazione ha riunito, su iniziativa mia e di Juliette Simont, per riflettere su cosa fare di questa interruzione de Le temps Modernes, ha ripreso e discusso il progetto che abbiamo presentato all’editore. In seguito a quelle discussioni, ho presentato un progetto che ha ricevuto l’approvazione di molti tra noi, all’interno e all’esterno del comitato di redazione. Vorrei adesso presentarlo alle lettrici e ai lettori, affinché possano, a loro volta, valutare in che modo risuona con ciò che percepiscono delle esigenze del presente ed eventualmente decidere come contribuirvi.

Un titolo: Les Temps qui restent

Su un punto non c’è dubbio alcuno: un progetto del genere non può chiamarsi Les Temps Modernes, perché, l’ho detto, esiste un proprietario di questo titolo – l’abbiamo scoperto in occasione dei nostri attriti con Antoine Gallimard. In seguito, perché dopo tutto un tale titolo probabilmente non segnerebbe abbastanza la rottura nella continuità che il progetto stesso propone di cogliere: fare seguito, riprendere, ereditare, non potrebbe essere un puro e semplice riaffermare. Non possiamo voltare le spalle ai Tempi moderni, dobbiamo cambiare rapporto e orientamento rispetto ad essi – e il titolo del nostro progetto deve sottolineare questa commistione tra rottura e continuità.

Un titolo si è imposto con forza: Les Temps Qui Restent. Ci viene impedito di rilanciare Les Temps Modernes? E sia, fabbricheremo allora Les Temps Qui Restent! Non si dirà più i “TM”, ma i “TQR”!

Questo titolo mantiene certamente lo stesso gioco anfibologico di quello al quale segue. Les Temps Qui Restent sono al contempo il nome di una rivista e di un’epoca, più precisamente del nostro presente, caratterizzato, in ciò che gli è più proprio, come quel corto lasso di tempo che abbiamo ancora per influenzare i processi in corso prima del passaggio delle soglie di irreversibilità di cui ho parlato. Les Temps Qui Restent, è altrettanto chiaramente ciò che resta della rivista Les Temps Modernes, che, ripetiamolo, non è chiusa ma sospesa, e sospesa dall’autorità di un proprietario che non l’aveva né iniziata né prodotta nel quotidiano – che se ne è quindi, nel senso più esatto, appropriato. Pensiamo che la rottura brutale con la rivista che si chiama Les Temps Modernes e con l’epoca che essa cercava di cogliere sia stata compiuta in controtempo; si impone quindi per noi la necessità di una rivista che si dedichi a inventariare ciò che resta della Modernità nella quale noi siamo di fatto condannati a vivere e che costituisce la condizione delle azioni collettive o individuali che possiamo compiere per riaprire un avvenire terrestre di nuovo molteplice. I tempi che restano, sono quindi anche i tempi altri ancora da scoprire, che non sono ancora là, ai quali non sappiamo ancora far posto, avvenire molteplici ai quali non possiamo lasciare una possibilità se non a condizione di smettere veramente di essere moderni. Ecco quindi un numero sufficiente di argomenti in favore di questo titolo: sarà quindi Les Temps Qui Restent.

Un progetto: una rivista generalista

Les Temps Qui Restent indica ciò che si inscrive nell’eredità forzata dei Temps Modernes. Ma perché deve essere per forza una rivista? È la forma più opportuna per rispondere al problema che coglie il titolo stesso del progetto? E in fondo, che cos’è una rivista?

La domanda resta molto enigmatica – lo abbiamo potuto constatare in occasione del colloquio i cui Atti sono qui riuniti, in cui tale questione è stata oggetto di discussioni ricorrenti. Da parte mia, sono infine arrivato a una definizione semplice e precisa: una rivista è un collettivo di produttori e produttrici di forme culturali lavorate, alla ricerca di un desiderio comune. Scomponiamo un po’ questa definizione, che ci aiuterà a chiarire il progetto.

Una rivista è in primo luogo un collettivo, cioè uno strumento per riunirsi, per mettere delle forze in comune allo scopo di avere una capacità maggiore di agire sul mondo. La formazione di un collettivo ha sempre un motivo semplice: siamo meno deboli insieme che isolati. Un progetto di rivista, come ogni altro collettivo, si inserisce quindi necessariamente nei rapporti di forza che strutturano il mondo in cui e di cui noi viviamo, e tenta di influenzarli allo scopo di cambiare qualcosa nell’ordine del mondo o almeno del suo corso, delle sue tendenze. C’è quindi necessariamente per questa ragione un carattere politico: è una piccola macchina da guerra. Riunire le forze, stringere alleanze, tracciare vettori convergenti, per avere più peso, ecco la funzione di una rivista che non bisogna mai dimenticare, lasciandosi andare nel credere che essa sia fine a sé stessa.

Una rivista generalista non è però un collettivo qualsiasi. Ogni collettivo si definisce in base al genere delle sue azioni e al suo scopo. Il genere di azioni di un collettivo che costituisce una rivista generalista può definirsi come segue: spera di agire producendo ciò che chiamo delle “forme culturali lavorate”. L’espressione di “produttori e produttrici delle forme culturali lavorate” sostituisce quelli che Sartre chiamava “intellettuali” (che sostituiva a sua volta l’espressione rifiutata di “uomini di lettere”, che Sartre ridicolizza nella sua “Presentazione dei Temps modernes”). Questi due termini corrispondono a uno stato obsoleto dell’organizzazione del mondo e, insieme, della divisione dei domini di attività, delle forme di legittimità e di ciò di cui abbiamo bisogno per trattare la questione dei Tempi che ci restano. La nostra intenzione è in effetti di riunire delle persone che diano forma a questa relazione ancora oscura tra le nostre vite singolari e la forma del Tutto terrestre che ci fa mentre noi lo facciamo. Essendo questa relazione, per definizione, non immediata, bisogna fabbricare delle forme che permettano di farla sentire. Si potrebbe fare in molti modi: producendo concetti (filosofia), dando informazioni corrette (saperi), cambiando i nostri percetti (arte e letteratura), inventando dispositivi di azione (tecnici e politici o militanti), in breve intervenendo su uno degli aspetti del modo in cui gli esseri umani organizzano la propria esistenza terrestre – cioè di ciò che potremmo indicare con la parola “cultura”. Il proprio di una rivista generalista, in opposizione a una rivista scientifica, o all’organo interno di tale o talaltra organizzazione già costituita (partito, sindacato, impresa, associazione, amministrazione, ecc.), è di occuparsi, potenzialmente, di ogni dominio della cultura. Les Temps Qui Restent si interesseranno quindi a ogni pratica che contribuisce a tracciare un modo di abitazione terrestre che abbia effetti di ritorno sulla traiettoria planetaria che la rende possibile. Mobiliteranno l’insieme del campo della cultura in una riflessione sul presente che gli è proprio.

Ciononostante, io parlo di “forme culturali lavorate”, perché, se adottiamo una definizione obiettiva (socio-antropologica) della cultura, tutti ne producono ininterrottamente, anche solo parlando (ma anche vestendosi, indirizzando la propria andatura, ascoltando la musica, rendendosi sensibile a un paesaggio, ecc.). Di contro, fare di un lavoro su una forma culturale la finalità della propria attività, o più precisamente produrre una forma culturale che manifesta in sé stessa l’essere stata prodotta alla fine di una esitazione, di una ricerca, in breve di un lavoro, specifica un genere di attività particolare che, senza chiudersi nei compartimenti troppo rigidi dell’“alta cultura” (letteratura, filosofia, scienze, ecc.), permette, malgrado tutto, di non dissolversi nell’insieme delle attività umane. Perché vogliamo riunire delle persone impegnate nella produzione culturale in una maniera specifica: perché sono persone che vi lavorano.

Per “forme culturali lavorate” intendo quindi testi, ma anche immagini, suoni, azioni, eventi, che, senza essere necessariamente prodotti da specialisti, sono comunque il risultato di un lavoro e quindi di un impegno normativo di fronte a ciò che questa pratica deve essere, e che manifestano altresì il fatto che sono il risultato di quell’impegno. Non si tratta quindi soltanto di quelle forme culturali esito di una riflessione (si può praticare l’ascolto della musica riflettendovi, mettendovi molta cura, molto discernimento), ma di forme culturali che integrano nel loro risultato la manifestazione di una decisione normativa su quella pratica. Si produce ogni giorno del sapere, senza nemmeno rendersene conto; ma un contenuto di sapere che si produce mettendo in valore una certa idea di ciò che deve essere un sapere (o un certo genere di sapere), corrisponde più o meno al dominio delle scienze (e anche, lo si dica per inciso, a quello che fa uno sciamano quando “sogna” provocandosi delle visioni). Lo stesso dicasi di tutte le attività culturali: hanno delle forme più o meno spontanee, più o meno riflessive, ma anche più o meno lavorate – e tutto ciò (spontaneità, riflessione, lavoro) non è uguale. Le lavoratrici e i lavoratori delle forme culturali includono quindi scienziati, che vengono dalle scienze sociali (sociologi, economisti, antropologhi, geografi, ecc.) o dalle scienze dette “della natura” (climatologhi, fisici, geo-chimici, matematici, ecc.), nonché filosofi, scrittrici e scrittori, ma anche artisti, cineasti, grafici, stilisti, designer, senza dimenticare ingegneri, medici, artigiani, e anche quelli e quelle che vogliono inventare dei generi di vita e di produzione, di pratiche amorose o sessuali, di stili di amicizia e di parentela, in breve mettere quello o quell’altro piano della cultura a lavoro – a condizione, certo, che questo lavoro si voglia (o possa essere visto) in un modo o in un altro come una risposta al problema della Grande Contrazione.

Infine, parlo di un collettivo alla ricerca di un desiderio comune, perché credo che non abbia senso fondare una rivista se non pensiamo di essere in tanti a voler fare delle cose insieme. – “Noi?” Noi chi? – Noi, produttori e produttrici delle forme culturali lavorate che ci ritroveremo in questa rivista, a esclusione di altre maniere di produrre forme culturali lavorate, quindi contro altri collettivi. Quest’ultimo tratto è essenziale e permette di comprendere meglio la differenza tra una rivista e un medium o un giornale.

Abbiamo avuto la possibilità di discutere con Sylvain Bourmeau, il fondatore del “quotidiano di idee”NdT. AOC è difinito così dal suo stesso fondatore. In francese: “quotidien d’idées”. online AOC, di questa differenza. AOC è un giornale, un giornale dalle idee chiare, ma non per questo una rivista, perché non cerca di riunire i contributori affinché essi si interroghino collettivamente su un ipotetico desiderio collettivo che li riunisce in quel medium. Certo, permette a diversi gruppi di farlo indirettamente: leggendolo, con il passare dei giorni, ci si dà una bussola di ciò che si fa, permettendo di meglio situare le proprie solidarietà e le proprie antipatie. Ma un giornale non cerca di definire una linea di forza in grado di riunire tutti in una direzione comune. AOC è come Le Monde, Libération, The Guardian, ecc.: si tratta di informare, all’occorrenza, certo, di informare su delle idee, ma di informare. Se c’è una linea editoriale (come negli altri giornali), questa punta alla qualità delle pubblicazioni: si tratta di dare una certa idea della diversità dei lavori di qualità realizzati intorno a sé, affinché ognuno possa in seguito, individualmente o collettivamente, fabbricare la propria visione polarizzata del momento presente in maniera più informata (è quello che ci si può aspettare da un buon giornale). Certo, alcuni giornali non sono imparziali, ma contribuiscono malgrado tutto alla separazione ipotetica del fatto e del suo commento: se vi si rinunciasse, non si tratterebbe più affatto di ciò che chiamiamo tradizionalmente “giornalismo”Per una riflessione sull’originalità storica e la forma ontologica di questa invenzione dell’“attualità”, che ha accompagnato quello che chiamiamo “giornalismo”, ci si rifarà al recente lavoro di Luc Boltanski e Arnaud Esquerre, Qu’est-ce que l’actualité politique? Évenements et opinions au XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2021.. I pregiudizi ideologici e la parzialità sono inevitabili, ma non costituiscono un obiettivo in sé di un progetto giornalistico.

Una buona rivista è molto diversa da un buon giornale. Essa deve puntare a qualcosa di più che alla qualità dei contenuti in termini di attualità e informazione. Deve puntare al chiarimento di un desiderio collettivo su un problema urgente. Un buon giornale può cercare di difendere una imparzialità almeno relativa, precisamente per puntare alla qualità dell’informazione; una rivista non deve mai occuparsene. Essa deve avere almeno la speranza di tracciare una linea, ovvero un’immagine del modo in cui occorre far convergere le energie collettive in una direzione, all’occorrenza quella che permette di rispondere al meglio alla sfida della civilizzazione della Grande Contrazione. Se essa deve mantenere una certa qualità dell’informazione, questo non è il suo scopo principale, ma soltanto una condizione necessaria se vuole che la mobilitazione delle energie collettive alla quale mira sia efficace e sensata.

Questo non vuol dire che debba avere una linea ideologica a priori: Sartre vi si è sempre opposto, e noi manteniamo la stessa attitudine. Ma deve presupporne la possibilità e farne l’orizzonte della propria azione. Una rivista dà una immagine di ciò che si può fare insieme. Il nodo essenziale di ogni rivista mi sembra qui: il desiderio collettivo di lavoratori e lavoratrici delle forme culturali, che non sappiano necessariamente in anticipo con precisione cosa vogliono fare insieme, ma che, fino a prova contraria, desiderano scoprirlo, e che vegliano affinché le persone selezionate per fare questo lavoro insieme abbiano qualcosa di coerente da proporre. La rivista è quindi il luogo di un’interrogazione continua sulle ragioni di quel desiderio di essere insieme o più esattamente di fare qualcosa insieme. Una rivista sviluppa l’ermeneutica del suo desiderio attraverso un collettivo di lavoratrici e lavoratori culturali.