anthropocentrisme

Who or What is the Anthropos of the Anthropocene ?

Is the anthropos of the Anthropocene a who (responsible agent) or a what (geological object)? Catherine Malabou dissects Heidegger’s critique of Western metaphysics’ reduction of humans to a “what”, Derrida’s deconstruction of the reversible slippage between “who” and “what”, as well as Chakrabarty’s famous conception of humanity as a nonconscious geological force. As the distinction between agent and object collapses, she turns to Bateson and Guattari to articulate mental ecology and environmental ecology, and thus think the possibility of infinite responsibility in the face of climate catastrophe.

Lire la suite

The Paradoxes of Anthropocentrism

As the concept of the Anthropocene underscores humanity’s profound impact on Earth’s systems, a critical question emerges: Can we escape the human-centered thinking that fueled this crisis? Zoltán Boldiszár Simon’s article dissects the paradoxes binding anthropocentrism to the Anthropocene, revealing how efforts to combat ecological collapse often perpetuate the very mindset they aim to dismantle. Proposed solutions – from planetary stewardship to calls for human extinction – trap us in contradictions. Advocating non-anthropocentric values to “save humanity” still centers survival, while movements urging human extinction rely on human ideals of a “flourishing” planet. Can we truly shed anthropocentrism, or does every attempt to do so reinscribe it?

Lire la suite

Good Infinity

Alexander Galloway launches a provocative critique of ecological discourse’s fixation on finitude, diagnosing ideological distortions – from Baudrillardian recycling illusions to the Anthropocene’s “warm pride,” where humanity both destroys and centers itself. Against nihilistic fatalism (“living with” climate collapse), Galloway turns to eco-Marxists like Kohei Saito and Andreas Malm, who champion degrowth and dualist praxis over posthumanist equivocation. Rejecting defeatism, he resurrects philosophy’s “good infinity” to re-internalize crisis as agency. Can we swap warm pride for revolutionary amor fati, transforming climate determinism into a politics that ends capitalism? A bold call to reclaim infinity from apathy.

Lire la suite

More-Than-Human Stories: How Narrative Questions From Below the Historical Scales of the Ecological Crisis

How do we navigate the collision of human, geological and capitalist times in the Anthropocene? Through a field investigation of a sanatoria in Tskaltubo, Georgia, Julie Beauté approaches decaying architecture as a living archive: displaced communities, invasive flora and capitalist neglect intertwine at every scale. By fabulating with ruins and plants, the author proposes narratives that resist monolithic histories. Can fragmented, situated stories heal our fractured temporal imagination?

Lire la suite

La pleurabilité du vivant (2/3)

Ce texte est le second volet de l’essai inédit que Judith Butler a confié aux Temps qui restent sur les expériences du temps qui émergent de la catastrophe climatique et des guerres en cours. Dans le premier volet, Butler soutenait que « la temporalité de la scène du deuil a changé ». Ici, Butler propose une relecture des textes de Merleau-Ponty des années 1950 sur la temporalité. On y voit le cofondateur des Temps Modernes se débattre avec une vision anthropocentrée du temps, dont il comprend qu’elle ne suffit pas à rendre compte d’elle-même. Butler s’efforce de nous convaincre que ce n’est qu’en prenant au sérieux l’intrication des temporalités humaines et autres-qu’humaines qui nous débordent de tous les côtés que nous pourrons mieux saisir en quoi consiste, précisément, notre temps. Le temps des autres est ainsi irrémédiablement impliqué dans le nôtre…

Lire la suite

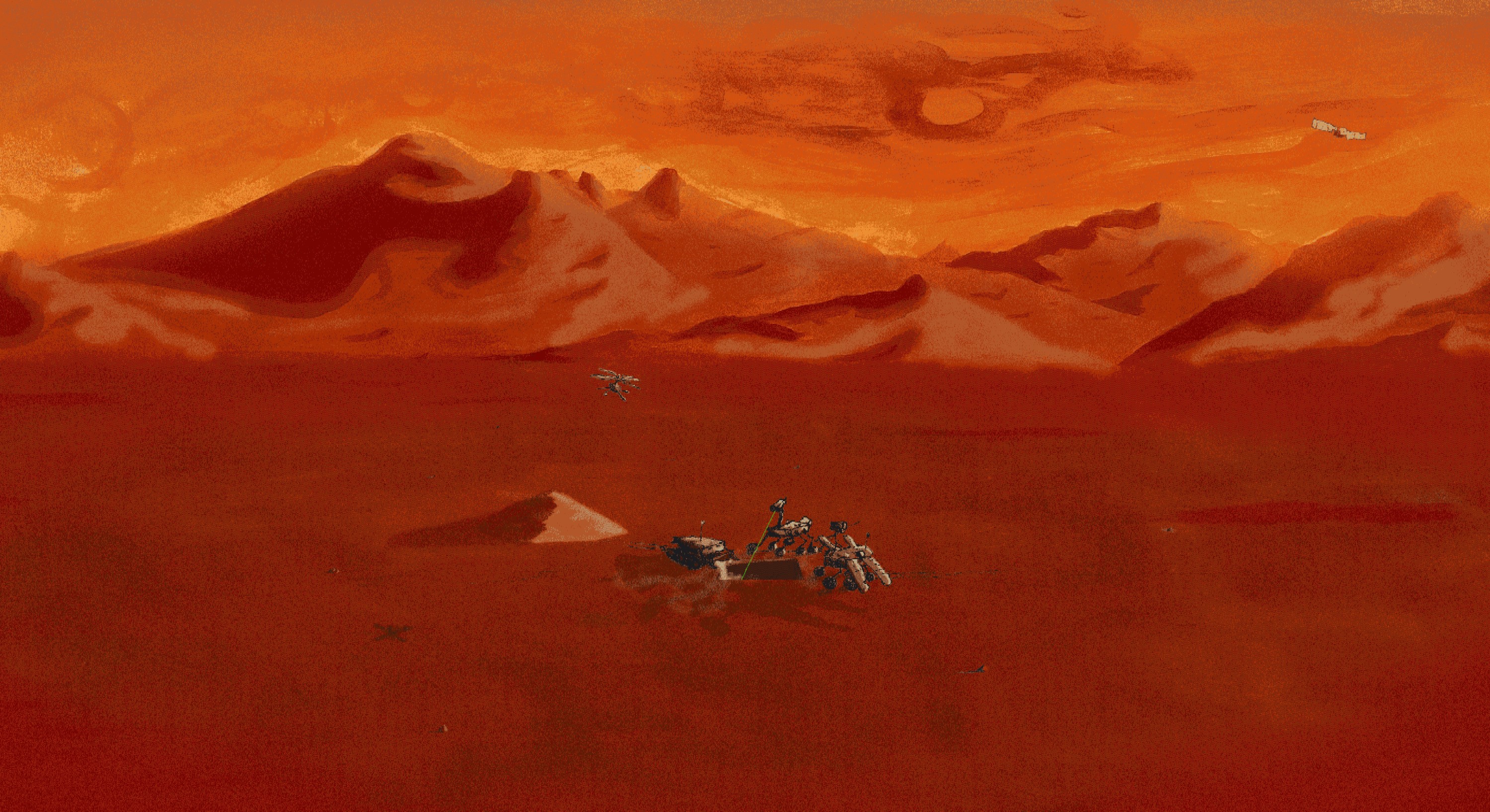

Follow the Water

À la frontière entre le documentaire et la fable, le film de Pauline Julier et Clément Postec Follow the Water explore le désert d’Atacama, au Chili. C’est là, aux abords des salars de lithium, que des scientifiques entraînent leurs rovers pour explorer la planète Mars, et que des groupes autochtones se battent pour le droit d’accès à l’eau… La question se pose donc : que révèle cette quête de traces de vie sur d’autres planètes quant à notre propre manière d’habiter la Terre ? À découvrir : un entretien passionnant avec la cinéaste.

Lire la suite

Les droits de la nature : une sortie de la modernité juridique ?

La nature doit-elle avoir des droits ? Dans cet article, Marine Yzquierdo défend l’idée que l’attribution de droits à la nature est une révolution juridique nécessaire pour empêcher la destruction de la nature à laquelle le droit moderne a contribué, et elle montre que cette révolution a déjà commencé.

Lire la suite

Devenir angélique ou humanité perspective :

l’anthropologie chrétienne à l’épreuve des cosmologies animistes

l’anthropologie chrétienne à l’épreuve des cosmologies animistes

L’encyclique du pape François Laudato Si’, en 2015, sonnait comme un virage écologique dans la théologie politique catholique. Invité à se prononcer sur cet événement, l’anthropologue brésilien Eduardo Viveiros de Castro soutient que ce retour du christianisme à la Terre bute sur son anthropologie : l’être humain se distingue de toutes les autres créatures par son devenir angélique, promis pour la fin des temps. Il lui oppose une autre manière de penser l’exceptionnalité humaine : celle de « l’animisme », notamment dans les cosmologies amazoniennes, où l’humain est la forme que toute entité a pour elle-même. Ce n’est pas alors dans le temps, mais dans l’espace, que l’humain négocie sa différence. Et de conclure : on a besoin de « procéder à une réforme agraire en philosophie »…

Lire la suite