La planète Terre est désormais un acteur territorial. C’est notre hypothèse de recherche. Elle est née de notre présent tumultueux et rétréci. C’est aussi une ligne de fuite, une stratégie désespérée pour trouver une voie de sortie, pour atterrir.

Un mauvais rêve, un très mauvais rêve

Je suis un lapin, mes pattes foncent dans la boue. Je suis un lapin au pelage maculé. Je suis un chercheur. Je ne suis pas serein.

Je fonce, affolé. La boue m’aspire, j’arrache ma course dans de grands bruits de succion. Un mauvais rêve. Une direction, plein feu, une autre, pareillement aveuglante, où que j’aille les flammes subitement se dressent devant moi.

Un très mauvais rêve, de feu et de boue. Un de ceux qui patine, où le sol ne porte pas, pire, où la terre m’avale.

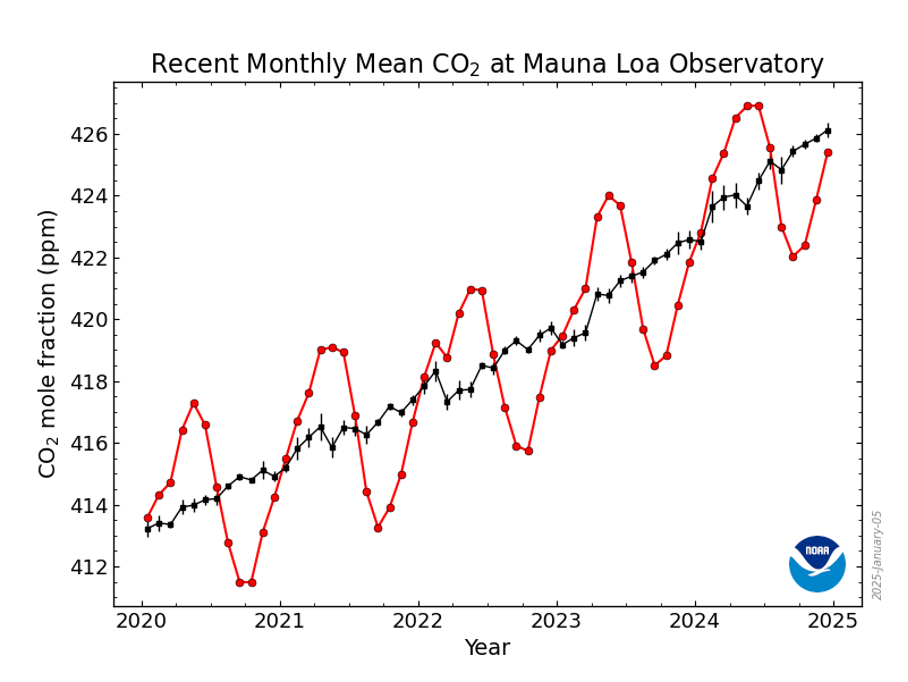

Voilà pour l’objectivité, voilà pour le rationnel, voilà pour la belle science et les belles réponses aux beaux appels à projet de recherche. Voilà comment notre hypothèse a surgi. Nous sommes dans les années 2020. Nous sommes à 425 ppm de CO2. Il fallait bien se résoudre.

Il y avait d’autres lapins avec moi, d’autres compagnons hallucinés. Il y avait aussi tous ceux qui écrivent, et que nous avons lus. Des lapins. Nous étions embrouillés, nous étions chamboulés, nous étions dans les années 2020, mais malgré tout, nous avons tenté d’exercer la profession de chercheur. C’est ainsi que notre hypothèse est née, dans une pataugeoire encerclée par les flammes, au milieu des éclats de boue, des bouillons et des courses affolées.

Bringuebalants, nous cherchons une ligne de fuite

Nous sommes partis bringuebalants, plus ou moins unis, dérivant comme nous pouvions. La planète Terre est désormais un acteur territorial, c’était notre hypothèse, et nous avions au moins une direction à suivre, un cadre fragile, un fil à rabouter pour avancer nœud à nœud. Ce n’était pas joli, nous faisions de la recherche et nous poursuivions quelque engagement.

Alors bien sûr, nous donnons le change. Nous essayons d’exercer la profession d’enseignant-chercheur. Enjeux, contexte, questions de recherche, hypothèses, méthode : je monte, je visse, je souffle les copeaux, je peins, je nettoie, et je présente aux potentiels financeurs un projet de recherche propre et bien tenu. Nous sommes dans les années 2020 mais je fais semblant que tout va bien, que tout est normal, que l’on peut continuer comme avant. J’essaye d’exercer la profession de chercheur ! Je tente de tenir des cadres rigoureux, innervés d’hypothèses.

Une hypothèse a la solidité d’une phrase affirmative, tendue par son point final. Une hypothèse est une présomption peut-être aussi malhonnête qu’une fake news, l’odeur en moins. Elle pose comme vrai ce qui reste pourtant entièrement à démontrer, ce qui peut être complètement faux. Une hypothèse peut se retourner contre ceux qui l’ont formulée et ont dénié la réalité. Une hypothèse peut lâcherVous l’aurez compris, je déteste les hypothèses. Mon collègue Frédéric répète toujours à nos étudiants de master de bien clarifier leurs hypothèses au début de leur mémoire. Moi je suis incapable de leur faire faire de bonnes hypothèses, j’ai toujours un peu honte de moi quand il dit ça. Formuler des hypothèses, de vraies hypothèses, est un exercice que je trouve très difficile. Elles doivent être sincères et honnêtes ; ni trop souples, ni trop rigides ; positionnées de façon juste, c’est-à-dire ni trop éloignée du réel, ni trop en deçà du front de recherche. Souvent, la bonne hypothèse est celle qui est reformulée à la fin de la recherche, quand les résultats permettent de l’ajuster dans une formulation élégante et efficace. Je fais malgré tout l’hypothèse que Frédéric a raison. Je demande donc, mollement, à mes étudiants, des hypothèses, comme on demande des comptes. Je déteste les hypothèses, mais j’aime bien mon collègue Frédéric. Je lui dédie cet article.. Malgré tout nous l’avons posée : la planète Terre est désormais un acteur territorial.

Une hypothèse c’est fragile comme un pont de singe. Branlant et suspendu, la plupart des planches sont pourries, la corde s’effiloche. Mais cela trace une ligne de fuite. Cela invite à l’action, et toutes celles et tous ceux qui ne peuvent se résoudre, répondent à de telles invitations. Ils et elles sont insensé·es bien sûr, mais au moins ils et elles entretiennent le sentiment d’être valeureu·ses. Moi le premier, pauvre imbécile dans ma course affolée.

La planète Terre agit dans les territoires

Dérapons de conserve, développons une manière de justifier notre hypothèse.

La Terre, GaïaBruno Latour, Face à Gaïa. Huit leçons sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 2015., en tant que planète vivanteSébastien Dutreuil, 2024, Gaïa, Terre vivante, Histoire d’une nouvelle conception de la Terre, Paris, La Découverte., se manifeste, et ce faisant, fait agir les acteurs. De nouveaux clivages, de nouvelles alliances, de nouvelles coalitionsBruno Latour, Nikolay Schultz, Mémo sur la nouvelle classe écologique, Paris, La Découverte, 2022. : la Terre participe à la fabrication de nouveaux territoiresLe terme de territoire est très souvent mobilisé dans les discours politiques, institutionnels et médiatiques. Il réfère à un concept polysémique et difficile à saisir. Pour un bref panorama des usages du territoire : Alexis Gonin, « Le territoire est toujours vivant. Une analyse transversale de la littérature sur un concept central de la géographie », Cybergéo, 2024. Ou pour une synthèse encore plus rapide, Alexis Gonin, « Notion en débat. Territoire », Géoconfluences, 2024.. Les manifestations locales du dérèglement des cycles planétaires obligent les acteurs à agir autrement : non seulement à adapter leur pratiques, leurs techniques, l’organisation de leur activité de production, mais également les relations et les rapports de pouvoir qui structurent les systèmes auxquels ils participent, en l’occurrence, pour notre étude, les systèmes agri-alimentaires. Les sécheresses qui affectent la production de fourrage et provoquent le tarissement des sources, des mares et des cours d’eau auxquels s’abreuvent le bétail ; le manque d’ensoleillement et les pluies abondantes qui font baisser les rendements céréaliers ; les épisodes de grêles qui détruisent les récoltes dans une zone donnée : il ne s’agirait pas seulement « d’impacts » locaux du dérèglement climatique global, ou de risques accrus sur l’agriculture. Il s’agirait d’enjeux planétaires territoriaux, des faits socio-économiques et politiques qui amènent les acteurs des territoires et ceux des systèmes agri-alimentaires à se positionner autrement vis-à-vis des modèles de production et de consommation, et peut-être à changer leurs façons de faire.

J’ai voulu prendre un raccourci

J’avais pourtant promis d’essayer d’exercer la profession de chercheur. Puis je me suis affolé. J’ai péché par impatience. J’ai voulu prendre notre hypothèse comme on prend un raccourci. La planète Terre est désormais un acteur territorial ? Hourra ! Les collectifs humains sont incapables, ou n’ont pas la volonté politique de mettre en œuvre une transition écologique suffisamment radicale pour tenir la trajectoire de + 1,5°C ? Alors la Terre, la Terre elle-même se met en branle et provoque les transformations nécessaires. Les collectifs humains sont obligés de suivre, ils transforment radicalement leurs manières d’habiter et de produire pour se conformer à la nouvelle donne que la Terre impose. Les systèmes de production sont réencastrés dans les limites planétaires. Dans la violence et l’injustice, nous atterrissonsBruno Latour, Où atterrir ?, Paris, La Découverte, 2017., nous nous reterrestrialisons, obligés par la Terre et la nouvelle donne climatique.

Impossible, faux, irréaliste.

J’ai dérapé, j’ai entrevu une lueur, et j’ai tourné. Dans les arènes de feu et de boue, on a de ces réflexes organiques qui sont difficiles à réprimer. J’ai tourné trop tôt. On ne peut s’en empêcher, on cherche une voie. Entre deux feux, un passage, même étroit, peut constituer une voie de sortie. Mais les rêves éveillés sont les pires. Trop simple, trop naïf, et pas du tout scientifique. Je vous prie de m’excuser. Nous sommes dans les années 2020, nous sommes à 425 ppm. Mais il n’y a pas de raccourci. Il n’y a jamais de raccourci.

Tactique scientifique : positionner une hypothèse

Continuons à échafauder patiemment, petits termitesBruno Latour, dans Changer de société, refaire de la sociologie, Paris, La Découverte, 2005, compare le travail de recherche à celui des termites bâtissant leurs termitières, grain à grain. Cette image est restée pour moi parlante., patiemment, patiemment. Nous sommes affolés, mais néanmoins stratèges et tacticiens. Ainsi nous avons échafaudé notre hypothèse de manière à étayer une autre stratégie de transition écologique, pour explorer une autre voie de reterrestrialisation des systèmes agri-alimentaires.

Transition écologique. Si cette notion a un sens, c’est pour désigner un changement systémique, et donc par nature complexe à mettre en œuvreAlexis Gonin, entrées « Transition », « Transition territoriale », « Transition écologique », « Transition agro-alimentaire », Glossaire de Géoconfluence.. La transition des systèmes agri-alimentaires implique par exemple de multiples acteurs dans la re-terrestrialisation des modes de production, de transformation, de distribution et de consommation des denrées animales et végétales : il s’agit de transformer des techniques, des manières de produire et de consommer, des organisations économiques, des institutions…. Les très nombreuses recherches menées en agronomie, en sciences de gestion, en sciences humaines et sociales sur la transition agricole dans les pays dits des Nords partagent l’ambition de transformer le modèle actuel, hérité de soixante ans de modernisation agricole. Nous voulions participer à cet immense effort en positionnant notre hypothèse par rapport à trois grandes stratégies de transition écologique des systèmes agri-alimentaires.

Un premier groupe de recherches s’attelle à dessiner de nouveaux modèles agri-alimentaires soutenables en intégrant de nombreux paramètres économiques et agronomiquesOn peut renvoyer à trois travaux de grande ampleur pour illustrer cette démarche. Le scénario Afterre 2050, élaboré par Solagro, et paru en 2016, esquisse ce que serait une transition agri-alimentaire à l’échelle française. Les équipes de l’Iddri, Xavier Poux et Pierre-marie Aubert, ont fait paraître en 2018 une étude prospective à l’échelle européenne, Une Europe agroécologique en 2050 : une agriculture multifonctionnelle pour une alimentation saine. Enfin, à l’échelle française, le Shift Project a publié en 2024 son étude, Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère.. En prenant le plus souvent un horizon 2050, ils donnent à voir des modèles de production agricole et de consommation alimentaire à la fois raisonnables, désirables, socialement justes, économiquement viables, et écologiquement soutenables. Les principaux leviers sont connus : manger moins de viande, réduire drastiquement le gaspillage, réduire les échanges internationaux de denrées alimentaires. Une fois établis les modèles, et tracées les trajectoires permettant de les atteindre, il faut alors convaincre les concepteurs de politiques publiques et les décideurs d’adopter les mesures qui infléchiront les dynamiques systémiques actuelles. C’est dans ce relai du scientifique au politique que le bât blesse, comme le montre la longue et douloureuse adoption de la Politique Agricole Commune 2023-27, dont les agro-économistes s’accordent pour dire qu’elle est très loin de se donner les moyens d’atteindre les objectifs du Pacte Vert européenHervé Guyomard, Cécile Détang-Dessendre, « Le pacte vert comme catalyseur de la PAC… de l’après 2027 ? » , revue POUR, 2021..

Un deuxième groupe de recherches explore la possibilité d’une transition écologique des systèmes agri-alimentaires par l’innovation. Les chercheurs, souvent agronomes, conçoivent et expérimentent des innovations techniques : nouveaux outils, nouvelles façons de cultiver, nouvelles variétés, qui sont de bons compromis entre exigences de rendement (économique) et exigences écologiques. Il s’agit par exemple de changer la façon d’apporter de l’engrais minéral aux céréales, en fragmentant les doses d’azote, en les calculant pour les faire correspondre exactement aux besoins de la plante, et en les appliquant de façon plus préciseClémence Ravier et al., “Early nitrogen deficiencies favor high yield, grain protein content and N use efficiency in wheat”, European Journal of Agronomy, 2017.. En adoptant les meilleures pratiques et dans de bonnes conditions, on pourrait ainsi diminuer de façon significative l’azote minéral apporté aux céréales, et ainsi réduire le lessivage, les pertes d’azote dans les sols, les cours d’eau (où ils provoquent entre autres le phénomène d’algue verte) et dans les nappes phréatiques (où ils posent des problèmes sanitaires pour les eaux captées pour l’alimentation humaine). Le maillon critique de cette stratégie est le passage des dispositifs expérimentaux innovants conçus par les chercheurs à leur diffusion dans un réseau d’exploitations agricoles assez vaste pour engendrer un changement de modèle. Un champ de recherche spécifique s’est développé sur la problématique de la diffusion, de l’acceptabilité sociale des innovationsPar exemple, sur le difficile passage entre expérimentation de nouvelles techniques de diffusion de pesticide dans les exploitations agricoles à leur généralisation dans des politiques publiques, voir Florence Jacquet et al., « Pesticide-free agriculture as a new paradigm for research », Agronomy for Sustainaible Development, 42 : 8, 2022., mais souvent le changement de pratique n’opère pas, ou pas de la façon escomptée pour initier une véritable transition agricole.

Enfin, un troisième groupe de recherches, dans lequel nous nous inscrivons, travaille à une stratégie territoriale Notre petit groupe mobilise le territoire comme un concept outil d’analyse, et peut-être de mise en action. Alexis Gonin, Jeanne Etelain, Patrice Maniglier, Andrea M. Brighenti, « Terrestrial Territories: From the Globe to Gaïa, a New Ground for Territory », Dialogues in Human Geography, 2024. de transition écologique. Une multitude d’initiatives sont entreprises à l’échelle locale pour engager de nouvelles façons de produire et de consommer. L’agroécologie, plus qu’un modèle, recouvre un ensemble extrêmement varié de pratiques et de philosophies alternatives au modèle conventionnel. Producteurs, consommateurs, acteurs locaux s’engagent dans la constitution de circuits-courts (Amap, vente directe, magasins de producteurs…) pour la mise en œuvre concrète d’un « consommer local ». Ces dispositifs, marginaux dans les années 1970/80, fleurissent désormais dans à peu près tous les territoires, à côté du modèle productiviste dominantPierre Gasselin et al., Coexistence et confrontation des modèles agricoles et alimentaires, Versailles, Quae, 2021.. Ils sont abondamment analysés dans des recherches en sciences socialesClaire Lamine et al., Agroecological transitions, between determinist and open-ended visions, Bruxelles, Peter Lang, 2021. Jacques-Eric Bergez, Agroecological transitions: from theory to practice in local participatory design, Cham, Springer Edition, 2019. Salma Loudiyi et al., « Pour des transitions alimentaires ancrées dans les territoires : nouvelles questions et perspectives de recherches », numéro spécial de la revue Géocarrefour, 2022., souvent dans le cadre de projet de recherche-action participativesPar exemple le projet « TATA-BOX : une boîte à outils pour accompagner la transition agroécologique », coordonné par Jacques-Eric Bergez (INRAE) de 2014 à 2018. Ou encore le projet « Just Scapes : recherche-action sur la justice climatique dans les Pyrénées », coordonné par Cécile Barnaud (INRAE) et dont est issu le film Demain, la Vallée de Jérôme Prudent.. L’idée est que le territoireAlexis Gonin, « Le territoire au secours des transitions », Géocarrefour, à paraître. offre une niche protectriceSybille Bui, Pour une approche territoriale des transitions écologiques. Analyse de la transition vers l’agroécologie dans la Biovallée (1970-2015), thèse de doctorat de l’université AgroParisTech, soutenue en 2015. : si une transition agri-alimentaire du système productiviste paraît verrouillée à l’échelle nationale ou européenne, il est possible d’agir, de produire et de consommer autrement à l’échelle locale. La multitude des expériences montre que d’autres modèles, plus écologiques, sont viables économiquement. La stratégie sous-jacente, inspirée des sustainable transition studies Jonathan Kölher et al., “An agenda for sustainability transitions research: State of the art and future directions”, Environmental innovation and societal transitions, 2019., repose sur la mise en réseau et la diffusion de ces expériences locales, qui finiraient par faire bifurquer le modèle dominant et influer sur les politiques agricoles et alimentaires aux échelles supérieures, nationales et européennes. Ainsi, l’agriculture biologique, longtemps marginale, concerne aujourd’hui plus de 10% des surfaces cultivées dans l’Union Européenne, et bénéficie d’un soutien institutionnel. Minoritaire mais non plus marginal, on constate toutefois que le modèle de l’agriculture biologique n’a pas renversé le système agri-alimentaire dominant. C’est plutôt l’inverse qui se produit, le système dominant intègre l’agriculture biologique comme un marché de niche, pour diversifier son offre et se renforcer. Sa philosophie a été édulcorée, ses productions suivent en majorité les circuits de la grande distributionComme le montrent les chiffres de l’Agence bio.. Par ailleurs, les alternatives sont souvent critiquées pour ne faire participer qu’une minorité de consommateurs, au pouvoir d’achat plus élevé que la moyenne ; de fait, les productions qui en sont issues sont le plus souvent plus chères que celles du système conventionnel, tout en n’assurant pas toujours des revenus plus élevés pour les producteurs.

Ces trois fronts de recherche sur la transition écologique des systèmes agri-alimentaires sont actifs. Ils engagent des agriculteurs, des consommateurs, des acteurs politiques, des chercheurs. On y fourmille d’idées et des alternatives réjouissantes sont concrètement mises en œuvre. Ils sont animés par des personnes pragmatiques et éminemment réalistes. Pourtant, aucune stratégie ne parvient à engager la bifurcation nécessaire, dans toute l’ampleur et la radicalité qu’exige la nouvelle donne climatique et écologique. Les systèmes agri-alimentaires conventionnels sont solidement tenus, et présentent une forte inertie au changement.

A l’épreuve du terrain

Un point commun à toutes ces stratégies réside dans l’idée que la transition est une politique éminemment volontariste. Pour advenir, le changement doit être initié par des collectifs humains : acteurs territoriaux, militants, chercheurs, ou décideurs politiques selon la stratégie suivie. Mais la planète Terre est désormais un acteur territorial. Avec cette hypothèse, notre petit groupe de chercheurs s’est appuyé sur l’idée que l’action pouvait être provoquée par les bouleversements biophysiques, et non pas uniquement par la volonté d’un groupe humain. Nous étions un peu désemparés, et nous avions trouvé là, croyions-nous, une sortie possible, à tout le moins une piste à explorer.

Les yeux écarquillés, un peu hallucinés, nous avons proposé un outil conceptuel, les territoires terrestres, pour analyser les dynamiques des rapports de pouvoir transformées par les dérèglements planétairesAlexis Gonin, Jeanne Etelain, Patrice Maniglier, Andrea M. Brighenti, « Terrestrial Territories: From the Globe to Gaïa, a New Ground for Territory », Dialogues in Human Geography, 2024.. Dans ces jeux de pouvoir, la planète Terre est désormais un acteur territorial avec les autres.

Maintenant, il reste le meilleur. Nous sommes en train de laminer notre hypothèse à l’épreuve du terrain. Dans la prochaine chronique, nous allons tomber de haut, et nous faire mal. Nous allons une fois encore tenter d’exercer notre profession de chercheur.