La Lettre des TQR # 6 du 12 septembre 2024 s’ouvrait ainsi : « Dans les TQR, certaines contributions ne sont ni des interventions dans le champ de l’actualité, ni des études contribuant à des champs d’expertise spécialisés, [et] peuvent […] ne pas se trouver, par rapport à la question de l’héritage des temps modernes, dans un rapport thématique évident […]. Ainsi des chroniques de Pierre Vinclair… » Il n’y a aucun rappel à l’ordre, je le sais bien, dans cette manière de présenter les choses ; je voudrais tout de même saisir la balle au bond et décrire l’objet de mes chroniques de façon suffisamment explicite pour que soit levée l’ambiguïté de leur relation à la question générale qui occupe les TQR (pour autant que je la comprenne). Je propose donc aujourd’hui à la fois d’expliquer pourquoi je ne l’ai pas fait jusque-là (par exemple sous la forme d’un manifeste qui dirait : « Voilà comment la poésie devra être à l’avenir, pour proprement “hériter des temps modernes’’ ! ») et de soumettre enfin à l’impatience des lecteurs quelques propositions qui pourraient directement les intéresser. S’ils sont pressés, ils pourront se contenter de lire les phrases en caractères gras.

1) Je ressens une gêne vis-à-vis de la posture volontariste que sont tentés d’adopter certains, disant : maintenant, nous avons compris le problème et tout ça (ce « tout ça » vise « la modernité », ou « l’ontologie naturaliste », bref le complexe idéologico-pratique qui en nous faisant imaginer que nous étions à part, nous a mis dans cette situation épouvantable — et surtout épouvantable pour les autres), c’est fini ! Car on ne change pas d’« imaginaire ontologique » comme de chemises. Si prendre conscience de ce que nous croyons permet en effet de l’objectiver, cela ne signifie pourtant pas que nous ne le croyions plus, ni que nous soyons capables de croire autre chose — de croire ce que nous voudrions croire, ce qu’il faudrait croire pour que tout s’arrange.

Seuls les modernes (si je comprends ce que ce terme désigne ; on pourrait dire aussi « les cartésiens ») croient qu’ils croient ce qu’ils veulent croire (c’est-à-dire, pensent pouvoir décider du contenu de leur pensée). Décréter ce qu’il faudrait faire pour que telle ou telle pratique (par exemple, la poésie) soit à la hauteur de ce que nous devons collectivement affronter, me semblerait pour le coup une démarche « hors-sol » — ne prenant pas en compte d’où nous venons, de quelle histoire nous sommes les héritiers et où nous pouvons emmener cette histoire en fonction des réserves de possibles que nous y décelons. Méfions-nous donc des manifestes « double-clic » (comme dirait Latour) qui fanfaronneraient sur le mode Y a plus qu’à (ne plus être modernes), et — première proposition — attachons-nous d’abord à décrire notre sol.

2) Pour ce que j’en comprends (pardon pour toutes ces précautions), « moderne » qualifie moins notre condition réelle que le système erroné de descriptions par lesquelles nous essayons d’en rendre compte. Par exemple, même si l’on a eu coutume de produire une épistémologie hors-sol (moderne), la science dans sa pratique (passée, présente, future) ne se fait jamais hors-sol : nous sommes toujours englués dans un sol. (Je laisse de côté, pour l’instant, le fait pourtant crucial, sans nul doute, que la distinction théorique/pratique témoigne elle-même d’une perspective « moderne » ; il faudra y revenir, mais ce n’est pas mon propos aujourd’hui.) L’intérêt des travaux anthropologiques est précisément de nous montrer qu’il y a des conditions terrestres à nos activités, auxquelles nous (« modernes ») sommes aveugles. Dès lors, ce n’est pas la pratique qu’il faut réformer, mais la manière dont nous décrivons et sa production et ses enjeux. Deuxième proposition : on a besoin d’une écopoétique, pas d’une écopoésie.

3) La poésie est une pratique de l’attention aux choses, mais aussi de mise en lumière et de subversion des médiations (symboliques, imaginaires) par lesquelles nous nous y rapportons.

Dans un texte que l’on trouve dans le Cahier de l’Herne sur Francis Ponge, Pierre Bourdieu — grand contempteur de la pensée hors-sol, qu’il appelle scolastique — crédite le poète non seulement de « regarder les choses en face » mais désigne son propre « témoignage de reconnaissance » comme une « soumission accordée à un pouvoir qui fait autorité, que l’on reconnaît pour légitime ». Le soupçon que nourrit le poète envers la poésie y est qualifié par le sociologue de « posture intellectuellement exemplaire qu’il faut généraliser ». Plus remarquable, Ponge n’est pas seulement présenté comme une autorité éthique : Bourdieu se réclame également de sa poétique. D’une part, parce que « changer les mots, c’est contribuer à changer les choses en changeant la représentation des choses. Détruire les vieilles visions du monde, c’est aussi tuer le vieil homme et le monde ancien. » Plus important à mes yeux que ce « volontarisme » (auquel je ne crois pas beaucoup), Ponge nous apprendrait à « regarder longtemps et de près jusqu’à redécouvrir la formule, le principe générateur, la nécessité informatrice, la raison d’être des choses. » Et à faire valoir le goût des objets singuliers contre les généralités : « La soumission active à la nécessité singulière de l’objet produit le texte. » Bourdieu conclut son texte en rappelant la critique pongienne des « buissons de la métaphysique » qui rejoindrait sa propre anthropologie du « sujet de la connaissance ».

Je pense enfin (ce n’est plus Bourdieu qui parle) que Ponge est un excellent exemple de poète non seulement attentif aux objets dans leur singularité, mais aussi aux médiations par lesquelles nous nous y reportons. Il travaille continûment, en faisant ressortir l’étoffe linguistique de notre rapport aux choses autant qu’en critiquant l’idéal de séparation de « l’œuvre », à leur visibilisation et à leur subversion. Si Ponge a une éthique, c’est donc aussi celle du trickster, du filou ou du coyote. (À partir de cette dernière figure, le poète Gary Snyder a proposé des aperçus décisifs sur le dépassement de la rationalité occidentale — j’y reviendrai peut-être, dans une autre chronique).

On n’a pas besoin d’une écopoésie ; en revanche, pour cesser de raisonner hors-sol, on peut avoir intérêt à mettre la poésie en général au cœur de notre réflexion.

4) Je voudrais formuler trois remarques, afin de dissiper les ambiguïtés qui entourent la notion d’écopoésie, souvent employée sans précaution :

A) Il est absurde de se demander, comme on le fait parfois, « ce qu’est » l’écopoésie — comme si c’était un genre qui nous précédait et flottait de toute éternité dans le ciel des idées, et plus absurde encore de légiférer pour dire si « ceci en est » ou si « cela n’en est pas ». L’écopoésie ne peut être que le nom d’un programme, pour l’instant vide ou presque vide. Il reste en grande partie à le définir dans ses modalités concrètes (même si quelques poètes, comme Snyder justement, ont fait des propositions convaincantes) ; on peut simplement dire pour l’instant qu’il désigne une poésie qui saurait s’élever à la hauteur de l’enjeu contemporain. L’écopoésie est donc moins d’abord un genre, qu’une question posée à la poésie, un défi. De sorte que sous-titrer son livre « écopoésie », revient implicitement à demander : « veuillez accorder que je suis à la hauteur du problème que nous affrontons tous ». Excusez-moi, monsieur le livre, mais laissez-nous juger sur pièces.

B) Il me semble clair que l’écopoésie ne saurait se réduire à un traitement thématique de la question écologique. Ce n’est pas parce qu’il parle des animaux, qu’il nomme des rivières ou même qu’il se lamente sur des catastrophes environnementales, qu’un poème s’élève à la hauteur des enjeux qui nous occupent. Ou plutôt : si vous le souhaitez (les mots, après tout, répondent à leur usage), employez le terme ainsi, mais ce ne serait alors qu’un label sans intérêt.

C) Parlons d’écopoésie pour un texte qui se propose, ou mieux, s’efforce, d’être à la hauteur de la crise écologique. En quoi consiste cette crise exactement ? Il faut lire, pour le savoir, des ouvrages scientifiques et de sciences humaines, ainsi que la revue Les Temps qui restent. En revanche, les questions « Comment être à la hauteur ? » et même « Qu’est-ce que s’efforcer, pour un poème ? » relèvent de la poétique. Leur réponse reste à produire. Elle pourrait être l’objet d’une prochaine chronique.

5) Ayant déjà beaucoup péroré, je propose en guise de trou normand ce poème d’Esther Tellermann, à paraître dans Selon les sources (Flammarion, 2024) :

Aurons-nous

l’arche et le saule

l’épitaphe et

les orgues ?

Saurons-nous

qui te chante qui

te supplie ?

Entre vous

qui me

sépare ?

6) Revenons à la question plus générale de la description de nos pratiques : comment pourrait-elle ne pas être totalement hors-sol ? Le plus important me semble de commencer à réfuter la prétention romantique à l’autonomie du texte — comme s’il existait « en soi » (dans le ciel de la « littérature »), indépendamment de tout récepteur, de tout producteur et de tout contexte. Il faut affirmer au contraire que tout texte répond à quelque chose et provoque quelque chose d’autre, qu’il est pris dans les interactions multiples de la vie courante, et que ce sont ces interactions mêmes qui lui donnent à la fois sa forme, son sens, son existence et son intérêt. Il peut bien sûr être crédité en outre d’une « valeur littéraire » mais seulement dans un deuxième temps, comme par surcroît, par exemple au gré de la stylisation a posteriori des historiens. De sorte que ceux qui, mus par telle idéologie, croient ou veulent en écrivant, d’emblée, « faire de la littérature », demeurent hors-sol.

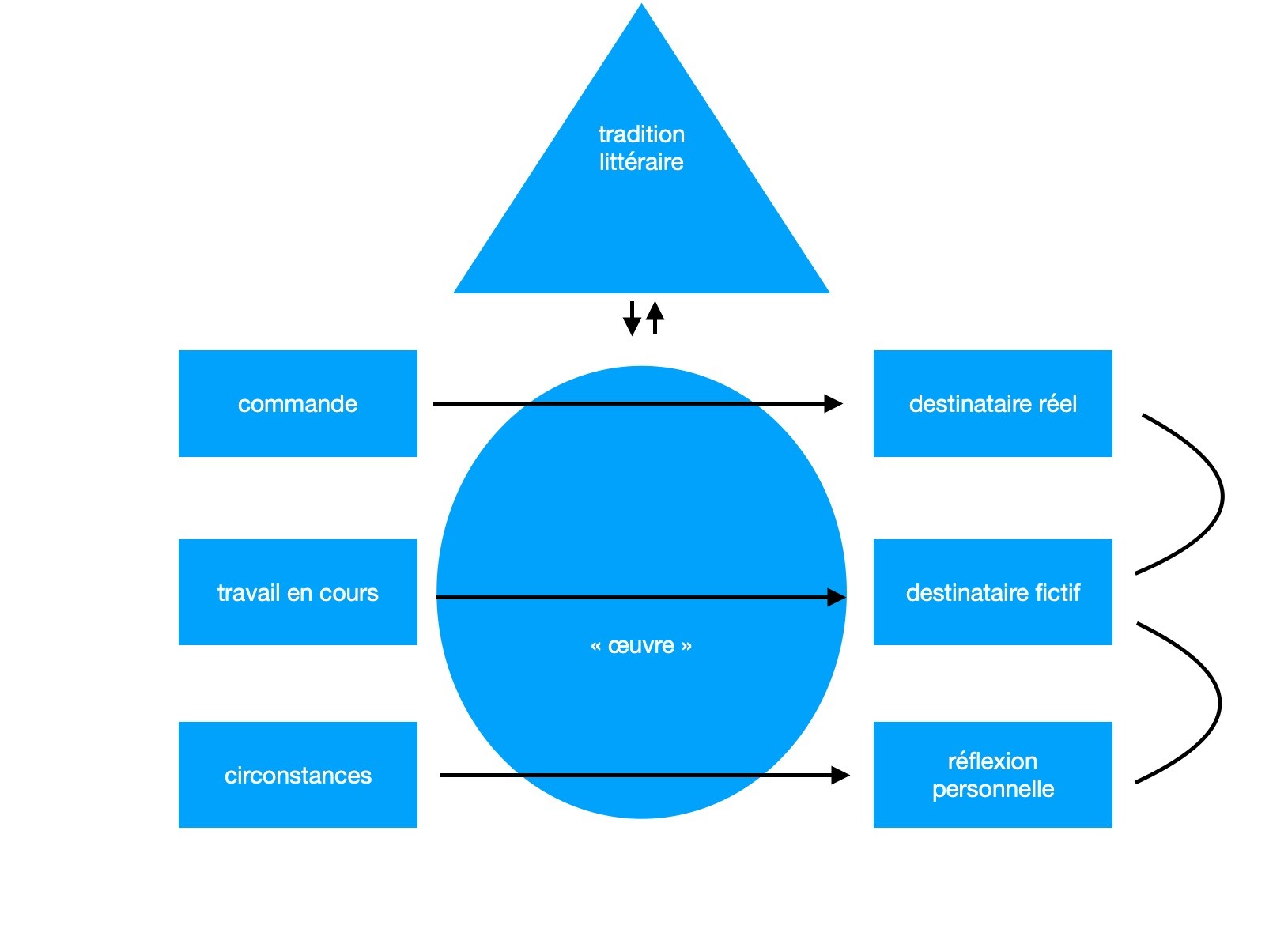

La réduction, par une sociologie moins attentive au travail des poètes que ne le fut Bourdieu (quoique se réclamant de lui), de toute création à des stratégies dans un champ et de toute valeur à la reconnaissance des institutions qui le structurent, a certainement accompli une désacralisation nécessaire, mais reste inapte à rendre compte du travail spécifique de l’écriture, des raisons pour lesquelles nous pouvons y être attachés, et de ce que nous pouvons en attendre pour « atterrir » (elle loupe, en somme, ce que Bourdieu reconnaissait à Ponge). Au lieu de développer ce point comme il le mériterait, je me contente pour l’instant de proposer de renverser la perspective, en indiquant le bénéfice qu’il y aurait à considérer l’écriture depuis la manière dont les acteurs peuvent concrètement rendre compte de ce qu’ils font, quand ils ne sont pas dupes du fantasme de la littérature pure séparée. J’ai essayé pour ma part de faire cet effort un jour que je répondais à la question d’un ami écrivain (je te salue, Julien !), à qui j’ai proposé la formalisation suivante :

L’ovoïde central, « œuvre », correspond au texte tel que le trouve celui qui le lit dans une librairie ; ne percevant le contenu ni des rectangles de gauche, ni de ceux de droite, il a en effet l’impression que le texte « flotte » dans l’air ; s’il a un peu de culture, il sait en outre l’inscrire dans une tradition littéraire (le triangle est à la fois dans l’imagination du lecteur et dans celle de l’auteur, même si leur contenu n’est pas complètement identique). Il imagine en tout cas que la « valeur » du texte tient à ses propriétés intrinsèques, et secondairement, à son rapport à une tradition elle-même constituée de textes « hors-sol ». Pourtant, les textes ne s’écrivent pas ainsi, dans la réalité. D’abord, il y a une cause (colonne de gauche), souvent multiple. J’ai un livre en cours (ou un projet avancé), ce qui implique une certaine direction (par exemple, un poème qui doit pouvoir s’inscrire dans une série, etc.) ; je suis dans une certaine circonstance et on me passe une commande (privée ou institutionnelle). Par exemple, telle revue me propose de répondre à une question « Où en est la poésie par rapport à ce qui nous arrive collectivement ? », ou encore C* me dit que pour son anniversaire, elle voudrait un poème. Au moment où la commande m’est faite, je suis dans tel endroit, au milieu de telles circonstances.

Prenons par exemple une série de textes que j’ai écrits sur Courbet. Ils naissent de la rencontre entre un livre en cours (qui intègre des chants sur le Rhône et des méditations sur des tableaux) et une circonstance (une exposition Courbet dans un musée partenaire d’un événement auquel je participe ; on m’invite à l’exposition où je passe, seul, toute une matinée). Le texte qui s’écrit est déjà en grande partie pré-informé par ces causes : si je dois écrire 1. un texte qui puisse s’intégrer à mon projet en cours, 2. sur les tableaux de Courbet, 3. dans son rapport au Rhône, on est déjà bien avancés dans la figure qu’aura le poème. Ce n’est pas tout, car à cette colonne des causes (à gauche) répond (à droite) une autre colonne, celle des intentions : s’y joue la question de l’adresse, qui peut être institutionnelle (je parle à une structure sociale, par exemple telle revue, telle association), fictive (je m’adresse à un lecteur plus ou moins idéal) ou privée (à C*, à moi-même). Que l’adresse ne soit pas visible dans l’état final du texte (qu’elle ne soit pas marquée par un « tu », par exemple) ne signifie pas qu’elle ne l’a pas structuré. Quand j’écris mes poèmes sur Courbet, je ne mentionne pas la directrice du musée, c’est pourtant aussi à elle que je m’adresse : nous devons travailler ensemble sur un événement, écrire est une manière de me présenter. De manière générale, « l’adresse institutionnelle » comme « l’adresse privée » (ou à soi-même) sont invisibles, le lecteur (dans la librairie) ne saurait les déceler.

Quant aux liens entre le destinataire fictif et les deux autres, dans le schéma, ils indiquent que, parfois, le poème thématise une adresse qui, quoique ne correspondant ni à une personne ni à une institution réelles, permet aux lecteurs de trouver une place pour recevoir le poème.

Le rapport à la tradition, enfin, relève (pour moi, tout du moins) de la boîte à outils. Il ne s’agit en aucun cas de me dire « hum… comment vais-je me situer dans l’histoire littéraire, dépasser Beckett, le post-situationniste, etc. ? » Mais plutôt : j’écris à un certain moment, il s’est déjà passé beaucoup de choses. Les textes produits dans le passé sont organisés par des professionnels (les historiens, les critiques) en une histoire qui en dramatise les ruptures et les révolutions. Cet accent mis sur les ruptures, les avant-gardes, les petits cénacles (plutôt que sur le ventre mou de la tradition) a l’avantage d’exposer la diversité des pratiques littéraires : on a l’impression d’un vaste magasin, avec presque une infinité de pratiques possibles. J’en prends mon parti, et au lieu de désirer être le prochain sur la liste des révolutionnaires (c’est-à-dire faire l’histoire, fantasme puéril ; l’histoire n’est qu’une reconstruction ex post), je pioche dans le magasin les instruments dont j’ai besoin pour dire ce que j’ai à dire, faire ce que j’ai à faire. (Par exemple, pourquoi pas, être à la hauteur de la crise écologique).

7) Si un texte est publié (et donc coupé de ces causes et de ses intentions, de sorte qu’il puisse apparaître à son lecteur comme « flottant dans le ciel de la littérature »), ce n’est pas parce qu’il est d’une nature différente des autres productions linguistiques (une « œuvre d’art »), mais simplement parce qu’il est plus intéressant, et réclame une attention spécifique.

Contre la réduction sociologique, il faut donc affirmer qu’un texte peut avoir de la valeur : non pas en soi, certes, mais s’il est intéressant, pour celui qui l’écrit (parce qu’il lui permet de pousser une réflexion, comprendre quelque chose, etc.), et pour celui qui le lit. Le concept d’intérêt permet à la fois de rendre compte de la manière dont un texte (contre la pensée hors-sol) n’est pas « autonome » ou séparé des choses de la vie, et en même temps (à la différence de la sociologie critique) ne tire pas sa valeur putative d’une simple mystification sans fondement. En somme, il permet de tenir à la fois que le texte est pleinement inséré dans un contexte, et qu’il y introduit une différence significative, qui justifie de se pencher sur lui abstraction faite de ce contexte.

Qui plus est, prendre en compte l’intérêt du texte est nécessaire pour comprendre comment il peut s’efforcer de faire ce qu’il a à faire : les œuvres n’agissent pas magiquement, et si elles ne mobilisent pas l’attention d’un lecteur qu’elles font penser ou rêver, elles demeurent impuissantes.

Le concept d’intérêt permet donc d’articuler l’autonomie relative du texte et les rapports concrets qu’il peut tisser avec son écosystème. J’ai tenté à plusieurs reprises, depuis Agir non agir. Éléments pour une poésie de la résistance écologique (Corti, 2020) de proposer une formalisation de la manière dont un texte était susceptible de produire de l’intérêt. En 2021, la revue Lignes a proposé un appel à contributions dont l’énoncé s’en prenait explicitement à ma proposition, interprétée à tort comme une rémission à la logique du marketing. Christian Prigent y écrivait en effet : « on nous engage à faire de la “poésie intéressante’’ (qui parle au public de ce qui l’intéresse) », ajoutant une note de bas de page renvoyant vers mon essai. Or, ce concept ne concerne aucunement le fait de « parler au public de ce qui l’intéresse » — comme si l’intérêt précédait le texte, était déjà défini et déterminé avant l’écriture, comme s’il s’agissait d’écrire pour satisfaire les goûts d’un lectorat. Tout au contraire, la réflexion sur le poème intéressant cherchait dans Agir non agir à comprendre comment le poème pouvait susciter de l’intérêt pour un sujet dont la plupart des gens ne s’occupent pas (la disparition des espèces), c’est-à-dire à quelles conditions formelles il pouvait intéresser à un contenu qui jusque-là n’était pas considéré comme intéressant. Le fond de l’affaire ressortissait donc bien au « sol » du poème : pour qu’il parvienne à accomplir son effort alors qu’il est si difficile à lire (voire illisible), il faut bien que le poème trouve un moyen de mobiliser concrètement notre attention. Il ne peut se contenter d’une posture avant-gardiste, satisfaite d’apporter une énième révolution à une histoire littéraire supposer exister en soi. Le poème doit se constituer comme un drame (dont le contenu et la forme, notamment, sont les personnages antagoniques) pour concrètement captiver son lecteur — sans quoi, il tombe des mains et son effort ne risque pas de réussir.

8) Plutôt qu’un ensemble de thèses, une approche « écopoétique » des textes « intéressants » dégagerait sans doute d’abord un champ de questions. Par exemple : dans quelle mesure telle « œuvre » a besoin d’apparaître momentanément hors-sol (de se séparer, de générer son espace d’autonomie relative — hors-sol et peut-être totale, totalitaire, comme si elle seule existait), non pas pour « compter en soi », mais pour accomplir son effort, un effort qui a pour condition matérielle première la mobilisation de l’attention de son lecteur ? Ou au contraire, dans quelle mesure a-t-elle besoin d’être reliée à son contexte — de production (qui est son auteur ? le connaît-on ? etc.) mais aussi de réception (dans quel lieu on la trouve, quelles relations elle entretient avec ce lieu et avec les êtres qui le peuplent) pour faire sens et agir ?

Prenons un poème explicitement « adressé ». Pour composer un poème, il faut couper le morceau de langage que l’on fabrique de l’économie des échanges syntaxiques ordinaires. Tel un animal vivant sur une île se détachant du continent, le poème va pouvoir cultiver sa singularité loin du commerce avec les autres membres de la tribu ; mais comment pourrait-il alors leur être adressé ? Et s’il l’est bien, que signifie cet aller-retour, cette manière de soustraire pour redonner ? Qu’a-t-on d’ailleurs pu soustraire que l’on donnerait maintenant ? Que peut-on donner, réciproquement, que l’on a soustrait ?

Un poème écrit sur une page blanche est coupé de son continent, certes, mais même sur sa page blanche tel un nœud solitaire, inadressé et inadressable, il peut maintenant se retrouver dans l’écosystème des réseaux sociaux. Il s’enrichit alors d’une couche de socialité qui par un côté n’a pas de rapport avec celle contre laquelle il s’est construit, et par un autre côté, lui ressemble tout de même. Qu’est-ce que cela change au Schmilblick ?