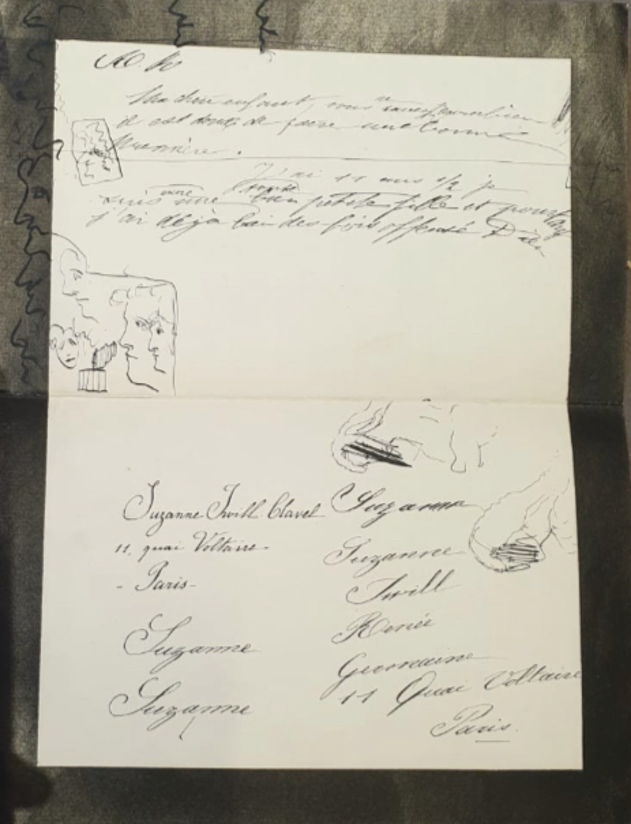

Sur un papier de deuil, dans un brouillon de lettre adressée à sa petite-fille, Suzanne Iwill-Clavel, Félix Ravaisson mêle des lignes disgracieuses aux lignes gracieuses.

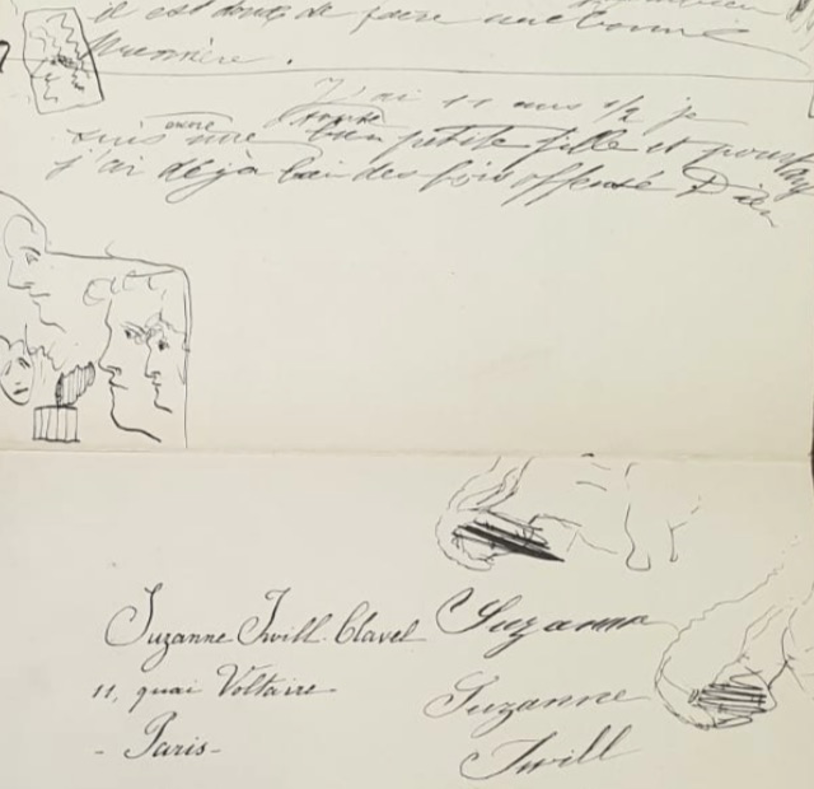

À cinq reprises, le mot « Suzanne » a été tracé en écriture cursive pour éduquer la main à produire le « s » majuscule parfait, celui que forme une seule ligne qui s’enroule sur elle-même. Le « s » s’élance, se recroqueville et s’ouvre à la fois, invitant avec sympathie le regard à suivre le mouvement de la ligne et de la main. « Suzanne » : tout attaché, le nom propre se lit sans que chaque lettre soit décomposée une à une. La fin d’une lettre n’en est pas vraiment une, car sa limite est une liaison avec la nouvelle, comme si le « u » se trouvait déjà contenu dans le « s », le « z » dans le « u », et ainsi de suite. Les lettres qui s’enchaînent en glissant les unes dans les autres gardent pourtant leur liberté de mouvement propre, surgissant avec aisance, sans contrainte et pleines de grâce.

Ravaisson est un penseur de la grâce. Ce qu’il nomme, à la suite de Léonard de Vinci, la « ligne serpentine », ou encore « flexueuse », parfois « métaphysiqueFélix Ravaisson, Rapport sur l’enseignement du dessin dans les lycées, Paris, Paul Dupont, 1854.», correspond au trait qui ne rencontre pas d’obstacle dans son déploiement mais qui, courbe après courbe, manifeste la vitalité qui est la sienne. Il fut également un dessinateur de la grâce. Caché dans ses archives, un dessin de femme est animé par le même élan que les lettres serpentines.

Semblable à la Vierge à l’enfant de Raphaël, ce dessin, davantage un croquis qu’un gribouillage, fait foisonner des lignes multiples dont aucune n’avance en ligne droite. Courtes ou longues, appuyées ou tracées délicatement, toutes vives, elles ne donnent pas lieu à un chaos visuel mais participent à un mouvement qui lie les parties entre elles au sein d’un ensemble harmonieux.

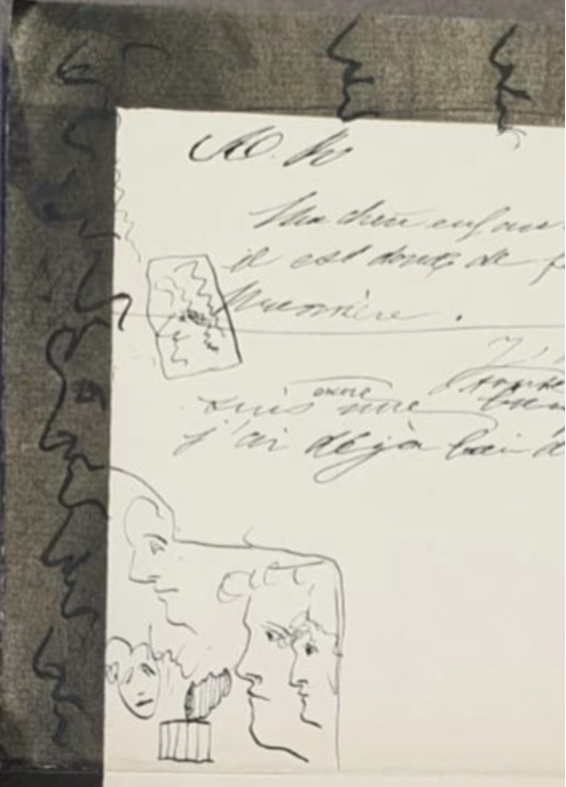

Mais aux côtés de ces formes gracieuses, dans les marges de la pratique artistique de Ravaisson, se déploient des lignes apparemment disgracieuses que sont les gribouillages. Dans la même lettre à Suzanne, des visages de face, de profil, sont rapidement griffonnés ici et là.

Deux femmes sont composées de traits brouillons, saccadés. Il leur manque la fluidité légère du dessin de la Vierge ; leur cou allongé les déforme presque monstrueusement, comme des insectes. En haut à gauche de la page, des visages masculins sont encadrés par un long trait ininterrompu, formant un monde grotesque. Alors que le « s » de Suzanne dessine une courbe équilibrée, la ligne du profil des visages accentuent la disproportion des parties. Tous différents, ces profils ont des nez trop grands, des lèvres trop proches du nez, et le menton trop faible ou trop fort. Avec ces dessins, la main s’est laissée aller sans chercher à harmoniser les parties. Au lieu de suggérer la forme à venir dans la forme présente, comme le ferait un corps gracieux, Ravaisson adjoint des traits imprévisibles, irréfléchis. Chaos de la page : la disposition de tous les gribouillis n’a ni queue ni tête ; ils s’empilent, se jouxtent. Un visage ici, quatre là, puis deux bustes féminins retournés qui, pour être vus, nécessitent de tourner la feuille ou de tordre le cou. Devant ces petits fragments disharmonieux qui apparaissent inopinément, il semble impossible de ressentir la même impression de mouvement continu, propre à la ligne gracieuse ; le spectateur se trouve jeté de-ci de-là en regardant la page, suivant par intermittence le trait maladroit. Les gribouillages manqueraient donc de grâce. Et Ravaisson, irrité, semble avoir pris conscience de la disgrâce de ses images, comme en témoigne la biffure énergique de chacun des visages féminins.

Mais est-ce vraiment la ligne inconsciente, issue d’une main gribouilleuse, qui constitue la forme la plus disgracieuse ? De toutes les choses qui, sitôt aperçues, ôtent à l’objet sa grâce, la plus évidente n’est pas le tracé lui-même mais l’afféterie qui en émane. Est disgracieux ce qui est évidemment travaillé. Au moindre signe d’effort, et donc de désir, la forme gracieuse devient disgracieuse. Un long corps élancé qui charme par la fluidité de sa démarche paraît immédiatement lourd au moment il se veut trop léger. Les lettres serpentines de « Suzanne » subissent le même sort : comme le « s » du prénom a été écrit à cinq reprises dans un effort de le rendre le plus mobile, il apparaît désormais tout au plus élégant. Sa grâce, elle, disparaît, puisque ce qui lui fait défaut est la spontanéité. L’écriture cursive, auparavant souple, devient affectée et poussive. Elle cherche trop clairement à être gracieuse et donc elle ne l’est pas.

Sans naturel, la grâce n’est plus. Pour que le trait puisse être tracé sans réflexivité, le mouvement doit être naïf. Une fausse naïveté ? Peu importe, diront certains, soutenant qu’il suffit que le trait paraisse naturel pour le qualifier de gracieux, de sorte qu’un désir de grâce reste acceptable à condition qu’il soit dissimulé. Un danseur sera gracieux s’il ne manifeste pas son effort pour l’être. Une ligne tourbillonnante sera gracieuse si elle ne trahit pas d’hésitation dans le tracé. Mais ces mouvements auront beau paraître gracieux, le simple fait de savoir que le trait fut consciemment réalisé, avec attention et concentration, est suffisant pour aussitôt rendre la grâce suspecte. On se doute qu’il y a une intention derrière les lignes harmonieuses. Au lieu d’être gracieuses, elles paraîtront alors gracieuses. Il ne faut donc pas seulement que l’intention de rechercher la grâce ne soit pas visible ; il faut surtout qu’il n’y ait aucune intention du tout. Ni revendiquée, ni dissimulée, la vraie grâce naît d’une pulsion obscure, inconsciente d’elle-même.

Le gribouillage, un amas de traits disgracieux ? S’il faut chercher la grâce dans le naturel le plus radical, celui sans aucun semblant de naturel, alors les gribouillis sont des candidats de choix. Leurs lignes jaillissent sans retour sur elles-mêmes, dans un pur élan dénué de distance réflexive. Le gribouillage appartient à ces mouvements qui se font sans savoir qu’ils se font, contrairement à l’esquisse qui se voit se faisant, puisqu’elle est orientée intentionnellement vers une fin et sera jugée réussie ou non. On se tromperait alors en qualifiant de disgracieux les gribouillis sur la page de Ravaisson. Ils ont le naturel que n’auront jamais les traits croqués de la Vierge, toujours trop travaillés pour éviter d’être suspectés d’afféterie. Or, le gribouillage, par définition, ne se montre pas. Il reste caché dans les marges. Sa disgrâce apparente est en réalité le signe de sa naïveté sincère, et de celle-ci émane une grâce obscure.

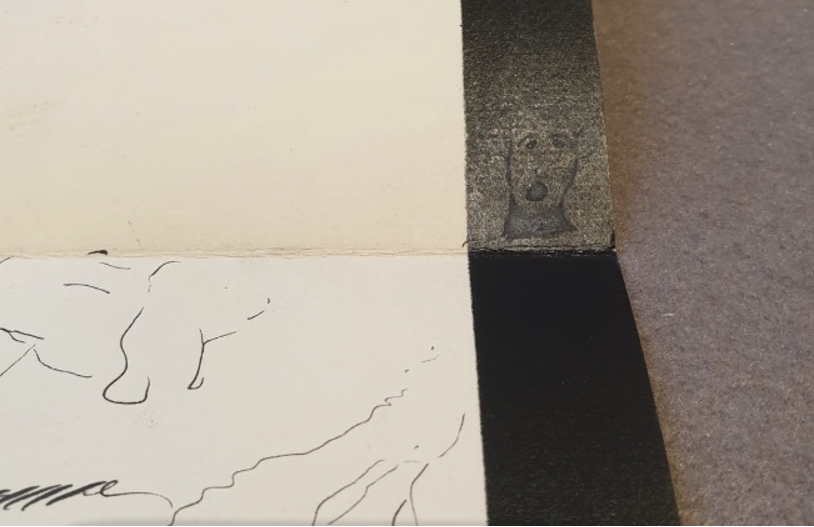

Grâce obscure qui est littéralement présente sur la page de Ravaisson sous la forme de quelques figures tapies dans l’obscurité de la lettre, qui n’ont pas encore été décrites. La page est bordée de noir, avec ses marges en longueur et en largeur qui signalent qu’il s’agit d’une feuille utilisée pour annoncer un décès ou présenter ses condoléances. Il suffit de légèrement pencher la feuille et de faire refléter la lumière sur la page pour se rendre compte que ces marges apparemment vides sont peuplées.

Surgissent alors des figures quasi-diaboliques, invisibles au premier coup d’œil : dessinés au crayon noir, de nouveaux visages, au sourire narquois ou maléfique, se succèdent profil après profil. Au bout du parcours, dans la marge à droite, apparaît la figure la plus discrète de toutes.

Dessiné dans un style presque enfantin, un visage de face, transi d’effroi, les yeux grands ouverts, ouvre la bouche pour crier. Ces dessins sont tout aussi caricaturaux que ceux immédiatement visibles mais sont rendus d’autant plus gracieux qu’ils n’apparaissent pas au premier abord, leurs traits noirs dissimulés par le fond obscur. La ligne qui compose leur profil est plus vive que celle des visages visibles. Tandis que ces derniers sont formés de plusieurs traits, celui du nez n’étant pas celui de la narine, le tracé plus épais et riche des visages obscurs s’est fait d’un seul geste. Le front, le nez, la bouche, le menton et le cou s’unissent en un mouvement sinueux, plus authentiquement serpentin que la forme léchée de la lettre « s ».

Où réside alors la grâce dans ces visages aux traits presque difformes ? Certainement dans le fait qu’ils ne sont pas immédiatement évidents. Rien d’étonnant que la grâce soit souvent conçue comme irréductible à des propriétés perceptibles : contrairement aux attributs comme « grand » ou « coloré », la grâce est un « je-ne-sais-quoi » de la chose – charme inexplicable et inassignable qui résiste à la clarté conceptuelleMontesquieu, Essai sur le goût [1757], Paris, Gallimard, 2010, chapitre 13 « Du je-ne-sais-quoi ». Le « je-ne-sais-quoi » des gribouillages est l’impulsion à leur origine, celle d’un geste inconscient au moyen duquel la main se libère. Par le dessin, le corps cesse d’être guidé par l’esprit, lequel s’enfonce dans la nature en devenant habitude : « L’habitude, dit Ravaisson, transforme en mouvements instinctifs les mouvements volontaires. Or, dans le mouvement le plus volontaire, la volonté ne se propose et l’entendement ne se représente que la forme extérieure et l’extrémité du mouvement. Cependant entre le moment dans l’espace et l’exertion de la puissance motrice, il y a un milieu rempli par des moyens qui résistent d’abord, et c’est de cette résistance seule que nous avons dans l’effort, la conscience obscure. Comment la puissance motrice s’applique-t-elle à ce moyen qui résiste ? C’est ce dont nous n’avons plus aucune conscience. À mesure que nous reculons de la fin à l’origine, les ténèbres s’épaississentFélix Ravaisson, De l’habitude [1836], Paris, Félix Alcan, 1933, p. 51. ».

Penseur de l’habitude aussi bien que du dessin et de la grâce, Ravaisson comprend l’habitude comme la prise en charge par le corps des décisions de l’esprit. Sans conscience, la puissance motrice de la main élimine les résistances à son déploiement. Loin de réduire le corps à un ensemble de mécanismes, Ravaisson en fait une nature intelligente qui exécute ce que l’esprit seul ne saurait mener à bien. Tout se passe comme s’il décrivait ici ce qui se trame dans les marges de sa lettre à Suzanne : les bandes noires regorgent de ces figures qui témoignent de la puissance motrice d’une main s’exerçant sans peine, régie désormais par l’habitude. Plutôt que de prendre son temps pour déterminer une solution au problème graphique qu’il se pose, le gribouilleur laisse son corps décider à sa place en dessinant ceci puis cela avec la logique qui est la sienne. De là les dessins souvent répétitifs que sont les gribouillis ; de là, également, le mouvement presque machinal de la main qui griffonne. Mais que son esprit se trouve ailleurs ne signifie pas que le mouvement corporel du dessinateur soit dénué d’inventivité. Les gribouillis ne sont pas des répétitions strictement identiques les unes aux autres ; ils varient plus ou moins, en taille, en intensité, en forme, puisque le geste n’est pas un simple réflexe ou un spasme qui obligerait à tracer automatiquement un trait unique. Les traits se reproduisent et se renouvellent tout à la fois, tantôt par variation infime, comme celle des visages de profil, tantôt par sursaut brutal, comme celui du visage terrorisé.

Pour apprécier les gribouillages, il faut cesser de rechercher la grâce factice des figures parfaites et participer au rythme qui anime la ligne erratique. Un corps dansant gracieux est celui qui entraîne le spectateur avec lui. De même, la forme serpentine qui délimite le profil des êtres grotesques dans les marges noires de la page de Ravaisson, par sa simplicité, incite le corps à suivre ce mouvement, porté par un rythme d’autant plus hypnotique qu’il ne cherche pas à être communiqué. C’est à travers ces déplacements inconscients que se montre la vraie grâce, naïve et sans effort. On suit la palpitation et la pulsation de l’esprit du dessinateur qui s’abandonne à son corps, transformant la page devant lui en scène de rêve ou de cauchemar. Au premier abord disgracieux, les gribouillages participent au même mouvement agité de la mouche dont le vol suit une trajectoire apparemment sans direction, du pied qui bat la mesure par impatience ou de la main qui joue nerveusement avec les cheveux, mouvements tout aussi bêtes, et donc aussi gracieux, les uns que les autres.