philosophie

L’Enfant absolu

Dans ce nouvel épisode de ses Poésies à Problèmes, Pierre Vinclair revient, afin de la préciser et de l’approfondir, sur la distinction précédemment esquissée entre poésie et philosophie et le rôle qu’y joue la coupure : celle du poème tranchant dans le flux mondain et celle du concept articulant le « tout coupé ». Il s’agit, au fil d’une lecture de L’État d’enfance IV de l’écrivain et poète Hervé Piekarski, de penser l’ambivalence de notre relation à l’absolu, que la philosophie représente (ou croit pouvoir représenter) par des mots dont elle verrouille le sens (des concepts) et que la poésie, elle, cherche au bout (ou au milieu) d’un labyrinthe de failles et d’évènements linguistiques (par le travail des formes). Si la première est construction (d’un « arrière-monde »), la seconde est expérience (d’un « anti-monde »).

Lire la suite

Du point de vue organisationnel : Bogdanov et la gauche augustinienne

Comment la « science organisationnelle universelle » développée par le penseur soviétique Alexandre Bogdanov peut-elle nous aider à réfléchir aux défis posés par l’Anthropocène ? Rodrigo Nunes revisite les travaux de ce précurseur de la théorie des systèmes afin de mettre en lumière l’être-perspectif, le pluralisme agentiel, le pessimisme énergétique et l’optimisme tragique – ou « irresignation resignée » – qui en constituent le cœur.

Lire la suite

Intersectionnalité et différences anthropologiques

On ne devient sujet (soi-même) que parce qu’on est déjà sujet (assujetti). Etienne Balibar explore depuis des années ce paradoxe, qui noue l’expérience et le pouvoir, le vécu et les structures. Il y revient ici dans ce texte magistral, qui déploie une des versions les plus abouties de son anthropologie politique, en analysant les liens d’analogie et de complémentarité entre le concept qu’il a introduit dans les années 1990, celui de « différences anthropologiques », et le thème désormais familier de l‘« intersectionnalité ». Dans les deux cas, aussi bien le pouvoir que la résistance s’appuient sur une multiplicité de déterminations qui font émerger un sujet qui existe d’autant plus qu’il ne peut se rassembler dans une unité cohérente. Une belle leçon de philosophie, animée par une question simple et inépuisable: comment convertir la passivité en activité, qu’est-ce qu’une libération?

Lire la suite

La confession, première station sur une voie mystique

Ahmed Ghazali était un ingénieur géophysicen, muséologue, écrivain de théâtre et philosophe, marocain mais aussi canadien et espagnol, mort brutalement cet été par accident dans le désert du Sahara. Les Temps qui restent publient ici un texte inédit de cet auteur important, dont la postérité ne fait que commencer. On y retrouve toutes les dimensions de son œuvre, à la fois méditative et sensible, intime et universelle. En écho avec les grands existentialistes de la tradition occidentale dont il se détache, il défend l’idée que la forme de la confession résout la tension entre le philosophique et le littéraire, l’idée et le poème, l’oeuvre et la personne, mais à condition que le Moi ne se reprenne que pour se perdre dans un geste mystique définitif, qui se revendique d’Ibn Arabî. Un beau texte en héritage.

Lire la suite

Sans la révolution c’est impossible

Au gré de sa lecture de trois livres de poésie en traduction récemment publiés, Pierre Vinclair revient sur le rapport entre l’intérêt du poème et la coupure : celle qui sépare le texte de son contexte (et retranche le lecteur de la société), mais aussi l’événement de la coupe à la fin du vers. C’est l’occasion d’explorer un paradoxe structurant la pragmatique de l’art : les œuvres semblent avoir besoin d’être soustraites au flux de la vie sociale pour en relancer autrement et mieux les énergies. Le sens profond de la coupure, du retrait, de la séparation est de nous faire voir quelque chose comme l’absolu.

Lire la suite

Oui clandestin : communauté mystique et opacité subjective

Sollicitant la philosophie politique, la cosmologie, et la psychanalyse, cette nouvelle chronique de « Reporter de paix » s’aventure à penser une communauté « mystique », rassemblée autour d’un « oui » fondamental : « oui » à l’autre absolu de la société techno-fasciste, « oui » imprenable abritant nos désirs et pouvant nous aider, psychiquement, à ne pas succomber au désespoir.

Lire la suite

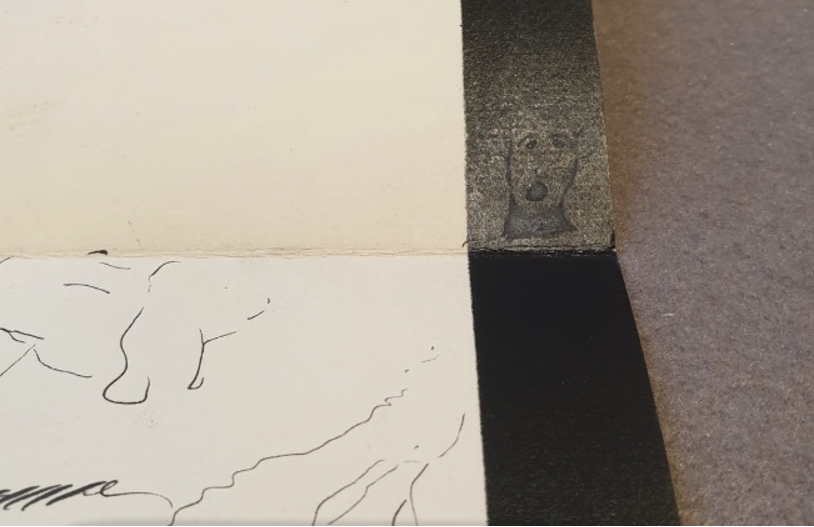

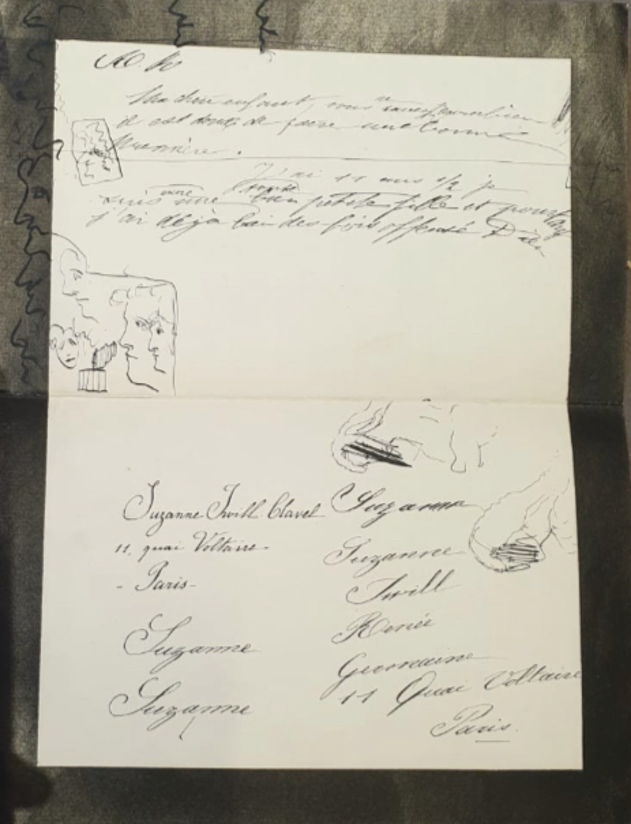

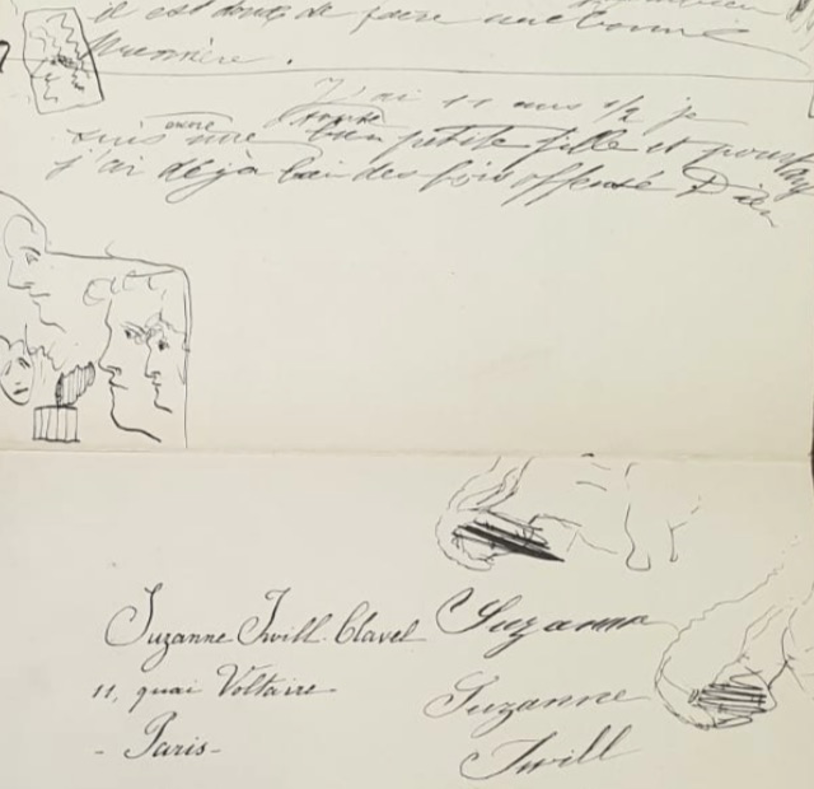

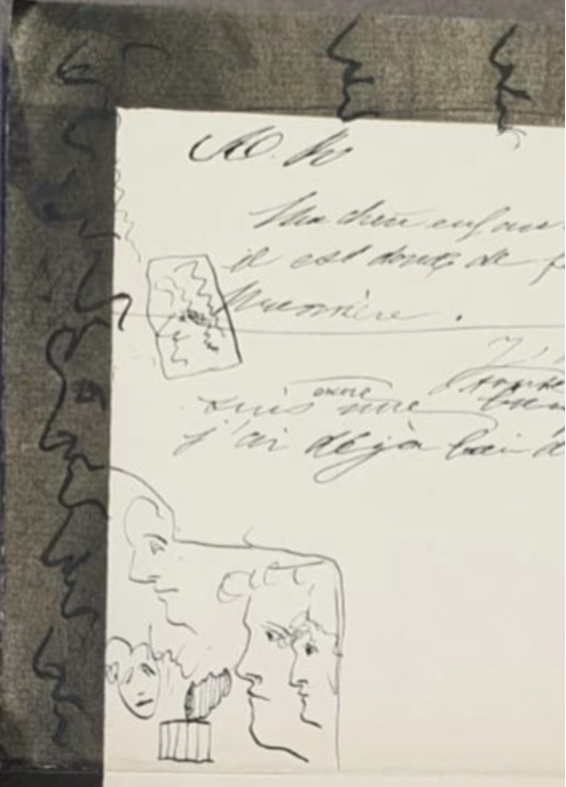

Lignes de grâce et de disgrâce : à propos d’une page de Félix Ravaisson

Félix Ravaisson, maître de Bergson et penseur de la grâce, est aussi l’auteur moins connu de petits gribouillages auxquels Francis Haselden accorde toute son attention dans sa chronique habituelle. Il y démontre l’indémontrable, à savoir que le gribouillage a tout à voir avec la grâce, si l’on conçoit celle-ci comme l’apparence même du naturel.

Lire la suite