climat

La planète peut-elle changer le monde ? Première épreuve de terrain.

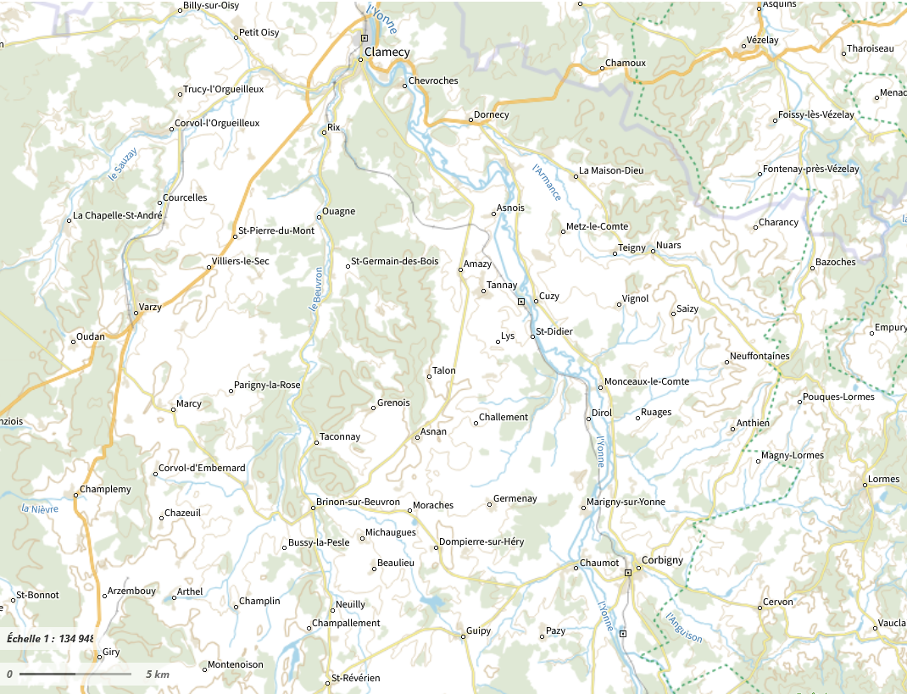

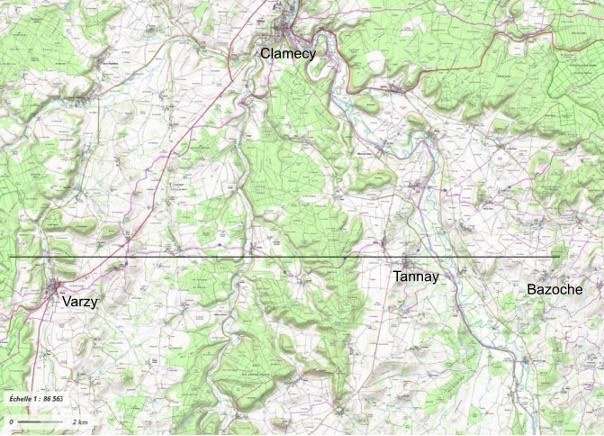

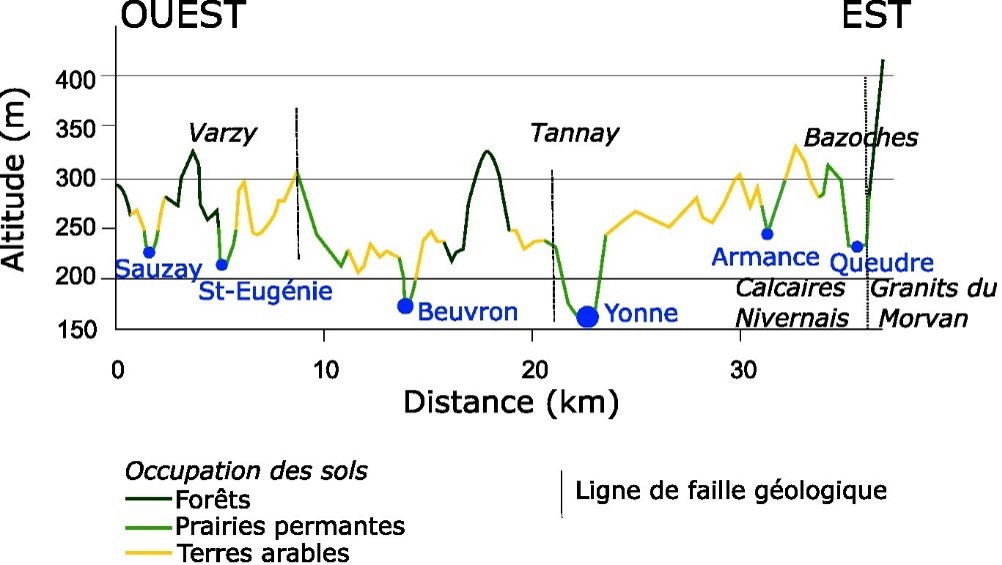

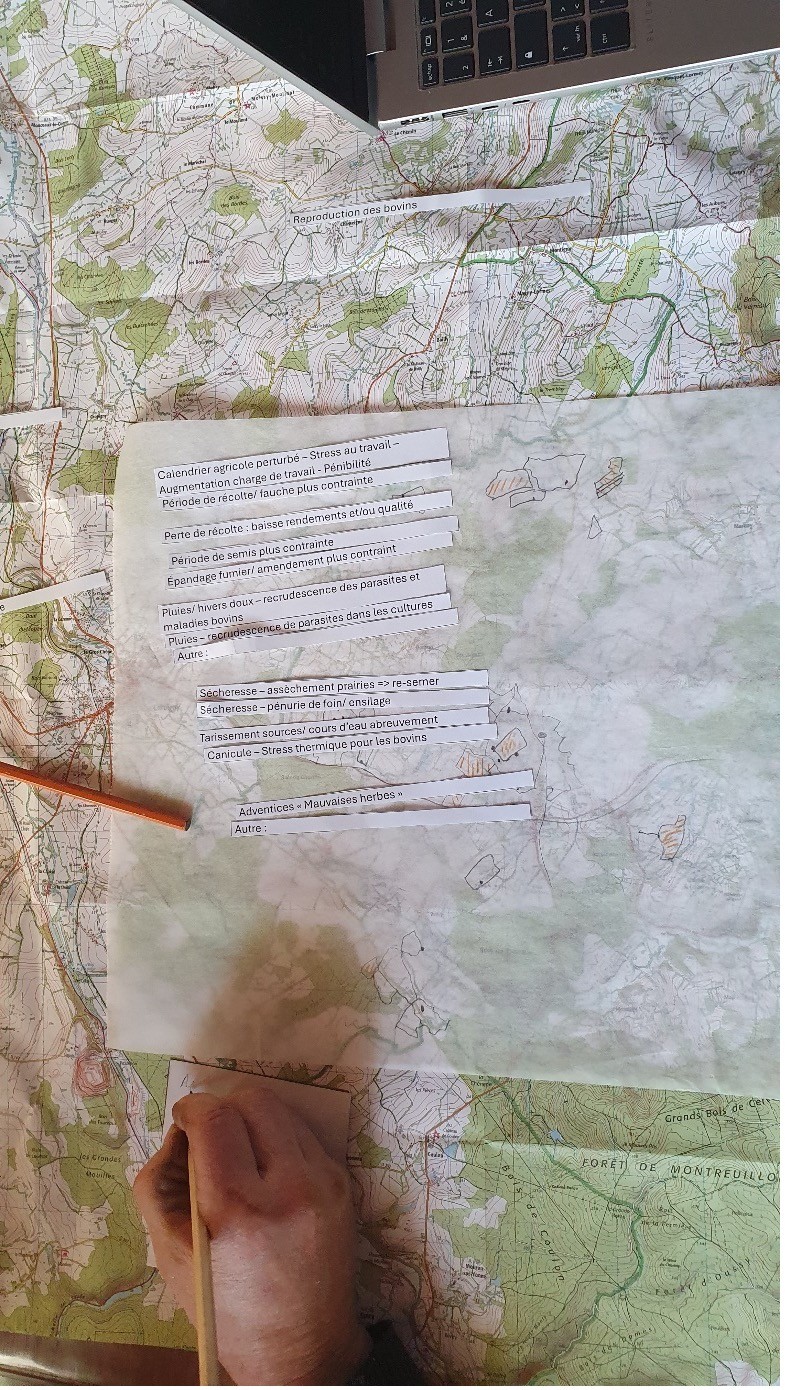

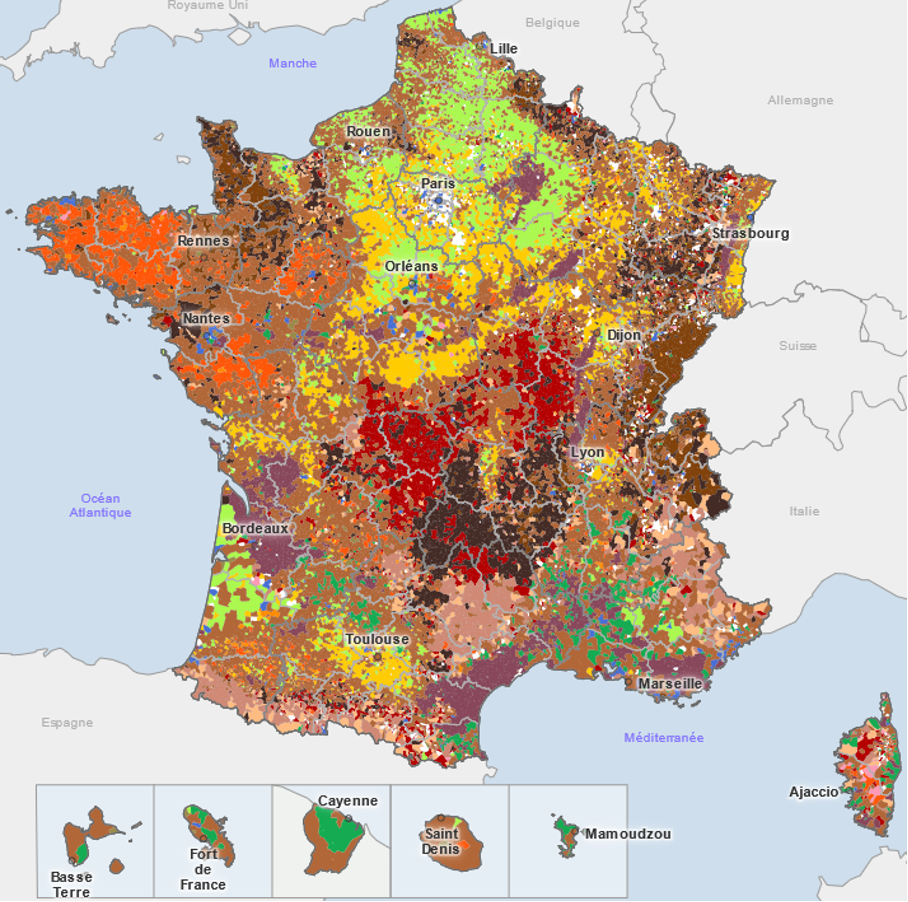

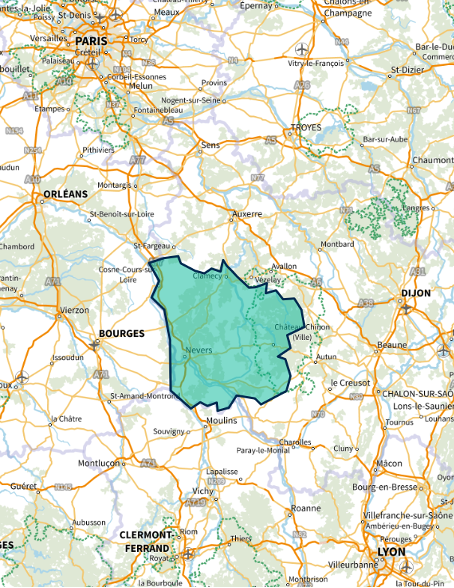

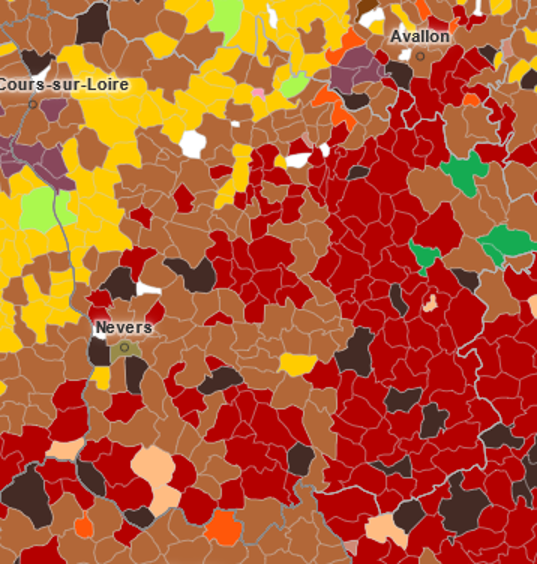

Quand le nouveau régime climatique a-t-il commencé ? Dans le Nivernais, certains agriculteurs situent le basculement en 2018, d’autres en 2003, ou même en 2023. Sécheresses inédites, pluies sans fin, rivières à sec, colzas qui ne lèvent plus : la Terre, autrefois prévisible, s’invite comme acteur erratique dans les systèmes agricoles. Comment les agriculteurs s’adaptent-ils à cette nouvelle donne ? Remettent-ils en question les fondements du modèle productiviste ? Sont-ils prêts à changer de monde ? Dans cette nouvelle chronique, Alexis Gonin poursuit son enquête de terrain sur la transition écologique des systèmes agricoles conventionnels.

Lire la suite

Invasions du passé. D’une crise d’échelles

Et si la crise climatique n’était pas seulement une crise du système-Terre, mais aussi une crise des temporalités historiques ? En croisant Dipesh Chakrabarty et Andreas Malm, Pierre Schwarzer retrace les effets de la collision entre le temps de la planète et celui du capital. À travers une relecture critique de l’histoire énergétique, il déconstruit l’illusion d’une « humanité » monolithique, qui masque les inégalités économiques et les rapports de pouvoir sous-jacents. Il nous invite à repenser le concept d’anthropocène et à repolitiser ces temporalités éco-socio-historiques pour rejeter la fatalité – bref, à rouvrir cette histoire enchevêtrée pour mieux la transformer.

Lire la suite

La pleurabilité du vivant (1/3)

Quelle est la valeur d’une vie, de chaque vie ? Cette question hante les travaux de Judith Butler, depuis ses premiers écrits sur le genre. À ses yeux, la possibilité d’un deuil public est le signe de la valeur inégale accordée aux vies humaines. Cependant, avec la catastrophe climatique, sa pensée prend un nouveau tour dont témoignent ces conférences inédites : comment la catastrophe climatique transforme-t-elle notre expérience du deuil et de la mélancolie ? Comment porter le deuil de formes de vie détruites, d’espèces disparues et d’écosystèmes entiers, tout en anticipant de nouvelles pertes à venir ? Ici, Judith Butler amorce un dialogue avec la psychanalyse freudienne et les écologies queer, afin d’élargir la question du deuil et de la pleurabilité au-delà des limites de l’humain. Ou comment une grande pensée se laisse affecter par les urgences du présent…

Lire la suite

La pleurabilité du vivant (3/3)

Dans cette troisième et dernière livraison de son essai sur les nouvelles expériences du temps qui émergent avec la catastrophe bioclimatique et les guerres contemporaines, Judith Butler revient sur les transformations de la conception du deuil que celles-ci exigent de nous. Un deuil capable de pleurer non pas seulement les pertes intimes qui ont eu du sens dans le cours de nos vies, mais des êtres lointains, dans l’espace comme dans le temps, humains ou autres-qu’humains, passés ou futurs, deuil sans lequel notre sentiment d’être au présent se perdrait lui-même et qui pourtant exige une extrême désorientation temporelle. Avec cette relecture de Freud, Barthes, Derrida, Chakrabarty, et de la poétesse-philosophe Denise Riley, se conclut cette profonde méditation sur la nature de notre temps, que Judith Butler a bien voulu confier aux Temps qui restent.

Lire la suite

Amish

Michel Arbatz partage ici avec nous, dans le cadre de sa chronique de « chansons vertes et rouges », une création de Michèle Bernard, une chanteuse qui parcourt la France depuis des décennies avec son accordéon, dans la lignée des Anne Sylvestre et autres Catherine Sauvage ou Pia Colombo. Le titre évoque une célèbre sortie d’Emmanuel Macron à la question du défi politique que constitue la catastrophe planétaire. Mais elle n’en tire pas les mêmes conséquences… Gare aux Amishs!

Lire la suite

Dérèglements :

troubles dans les milieux agricoles

troubles dans les milieux agricoles

Dans des milieux familiers, travaillés, maîtrisés depuis trois générations d’agriculteurs, avec des techniques modernes de plus en plus pointues, il (se) passe depuis quelque temps quelque chose d’étrange dans le Nivernais. Après plusieurs années de sécheresses, il pleut maintenant depuis un an. Un trouble parcourt l’écheveau des relations des humains aux milieux. Pour ma part, j’en perd ma géographie. Qu’est-ce qui se passe, ou plutôt qu’est-ce qui passe en Nivernais ? Suite d’une enquête territoriale sur l’héritage de l’agriculture moderne aux temps du nouveau régime climatique.

Lire la suite

Entretien avec Sébastien Dutreuil sur Gaïa, Terre vivante

Dans ce nouvel entretien, Dominiq Jenvrey s’entretient avec l’historien des sciences spécialiste des sciences de la Terre Sébastien Dutreuil. Ensemble, ils reviennent sur la célèbre théorie Gaïa et cette nouvelle conception de la Terre qui connût un grand succès aussi bien dans les sciences que dans la culture populaire, les luttes environmentales et la philosophie contemporaine. Il est temps de dissiper les malentendus sur cette “Déesse” pas si divine que cela !

Lire la suite

Un géographe à Terre

Avec ce texte, le géographe Alexis Gonin inaugure la chronique régulière qu’il tiendra dans Les Temps qui restent. Parti dans le Nivernais pour enquêter sur l’héritage du système agricole productiviste, il confie ses raisons, ses doutes, ses outils, faisant au passage le point sur l’état de sa discipline et du monde qui l’entoure. Entre introspection et analyse, une plongée toute en délicatesse dans un territoire existentiel, social et planétaire. À qui mieux qu’à un géographe pouvait-on demander de nous montrer, par l’exemple, comment nous resituer… sur Terre?

Lire la suite

Globale ou locale ?

Sur les échelles du climat entre sciences et droit

Sur les échelles du climat entre sciences et droit

On assiste depuis quelques décennies à une « climatisation du droit ». Mais attribuer des responsabilités juridiques précises pour les phénomènes climatiques oblige à articuler les échelles, du planétaire à l’individuel, du global au local. Dans sa chronique, l’historien Stéphane Van Damme nous introduit aux travaux récents d’histoire des sciences du climat qui montrent que cette question de l’articulation des échelles est au cœur de la climatologie depuis son origine et met en cause des paradigmes à la fois intellectuels, scientifiques et politiques opposés : l’un qui part du global, l’autre qui insiste sur le territoire – et le troisième qui conteste l’idée même de hiérarchie des échelles.

Lire la suite